DI GREGORIO AUDASSO

Onore. Dignità. Forza.

Questi sono i precetti di un samurai, il cui dovere è proteggere il suo signore, dissetando la propria spada con il sangue dei suoi nemici… e talvolta di sé stesso.

Giappone, 1630. La pace ottenuta col massacro dallo Shogun ha mandato in rovina molti signori della guerra, incapaci di vivere senza brandire le armi. I ronin infestano le strade della prefettura, un tempo possenti samurai, ora privi di denaro, cibo o uno scopo. Uno di questi è Hanshiro, che si presenta al palazzo del clan Iyi chiedendo di poter essere assistito nel suicidio rituale dell’harakiri, così da poter morire onorevolmente. Prima del rituale però Hanshiro racconta la propria storia ai signori della casa, svelando lentamente le sue vere intenzioni, che vanno ben oltre il togliersi la vita per soddisfare un ideale tanto folle quanto fasullo.

I samurai sono da sempre figure mitizzate all’interno della cultura giapponese; dal codice d’onore della yakuza richiamante il bushidō ai soldati nipponici durante la Seconda Guerra Mondiale armati di mitra e katana, fino alle rigide regole sociali del Giappone odierno. Esso ha sempre rappresentato il modello di vita e l’attitudine maschile per eccellenza, un esempio da ammirare e seguire, una sorta di Übermensch orientale. Negli ultimi decenni questa figura ha spopolato a dismisura anche in occidente, attraverso opere cartacee, videoludiche o, come in questo caso, cinematografiche. La gente non può che rimanerne affascinata, li idolatra, ma limitandosi sempre all’apparenza, al guerriero in armatura valoroso, che con un singolo colpo fulmineo taglia a metà l’avversario, da cui sgorgano fontane di sangue mentre lo stoico samurai non lo degna di uno sguardo, rimamendo immobile in una posa epica (insomma, l’equivalente dell’americano pompato che non guarda le esplosioni).

“Dopotutto, quello che noi chiamiamo onore da samurai, non è altro che una facciata”.

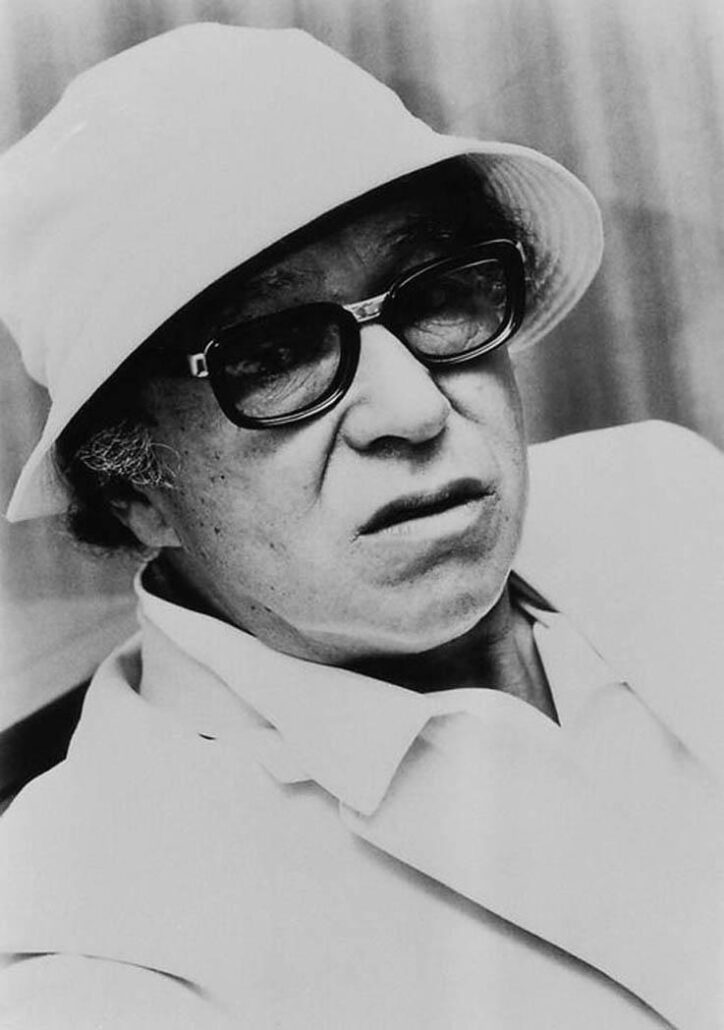

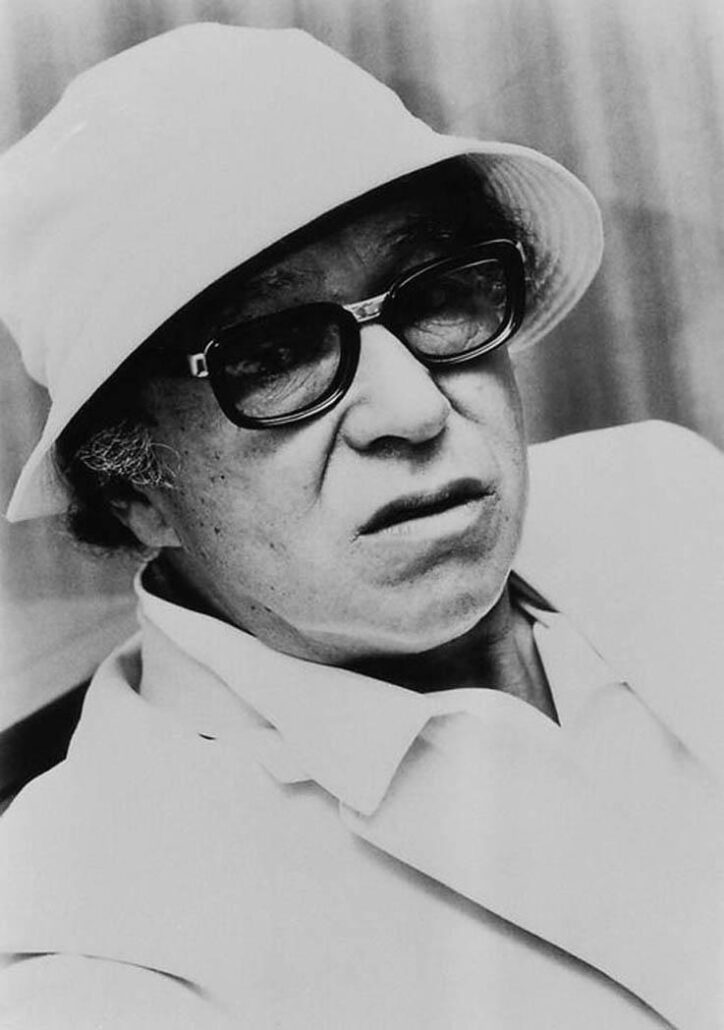

Il regista Masaki Kobayashi è un reduce di guerra, che ha imparato ad odiare l’imperialismo giapponese e le spietate figure autoritarie che seminavano morte e distruzione in nome della gloria del loro Paese. Kobayashi utilizza il samurai come personificazione di tutto ciò che detesta per raccontare questa straziante storia di vendetta e apatia.

Il contesto storico sembra distopico ai nostri occhi: il suicidio è diventato una semplice cerimonia formale, con regole ben precise ed elementi improrogabili. L’assurdità viene continuamente evidenziata da Hanshiro, che più volte ferma il rituale poiché manca un minuscolo dettaglio o una specifica persona, appellandosi a regole sempre più insensate, che ridicolizzano il rituale e i samurai che assistono. Viene da ridere a sentire il ronin lamentarsi che l’uomo scelto per decapitarlo non gli vada bene, ma ancor più divertente è che i samurai sono moralmente obbligati ad accontentarlo portandogli chi desidera lui. Nella sua storia (raccontata fra un’interruzione e l’altra), Hanshiro inizialmente parla con nostalgia del suo passato da samurai, quando gli uomini erano onesti e ancora guidati da scopi onorevoli; eppure non manca una nota di amarezza persino in quel glorioso passato, come se in fondo i problemi che affliggono il suo presente siano sempre stati lì. Ma ora che è caduto in disgrazia riesce a riconoscerli: il suo codice d’onore è sempre stata un’arma, brandita da coloro che intendono tenersi stretto il loro status, la loro ricchezza e il loro potere.

“A questo mondo non importa delle storie sentimentali”.

Le memorie del ronin si fanno sempre più oscure, rivelando che il nobile spadaccino non è quello che sembra. Lui SA la verità e ha fatto qualcosa che mette in pericolo il prestigio del clan samurai. Così le maschere dei signori cadono, il poveretto che desideravano aiutare per farsi belli agli occhi del pubblico si trasforma istantaneamente in una figura scomoda, che va eliminata. Spetterà ad Hanshiro combattere questo mondo crudele e corrotto, in un ultimo disperato atto di vendetta che sa, in cuor suo, non cambierà assolutamente nulla.

Il film è girato con un bianco e nero spaventoso, che taglia i visi dei personaggi con ombre quasi espressionistiche. Durante i momenti più importanti della storia, lo schema luci cambia dinamicamente: l’ambiente attorno ai personaggi si ottenebra e loro vengono illuminati da un singolo faro, convogliando la nostra attenzione verso le catastrofi che si abbattono su Hanshiro e sulla sua famiglia. Per dare ulteriore enfasi alle vicende vengono usate carrellate, crush zoom e panoramiche mozzafiato, che si alternano ad inquadrature composte a regola d’arte, in cui gli oggetti dal profondo valore narrativo vengono messi al pari dei personaggi, che sia il materasso zuppo di sangue del samurai suicida o un umile ombrello di carta costruito dal protagonista. Da sottolineare anche è l’uso dei dutch angle: se solitamente vengono abusati o mal usati nel cinema moderno, qui aggiungono un profondo dinamismo persino quando i soggetti sono immobili, grazie ad un perfetto posizionamento che gli conferisce la forza di un punto esclamativo alla fine di una frase. Nonostante la maggior parte del film si svolga sotto i tetti di umili case e tenute nobili, è all’esterno che Kobayashi dà il meglio di sé, con magnifici campi larghi che incorniciano l’ambiente, come se il mondo crudele di Hanshiro fosse un opera d’arte da valorizzare.

Quest’ultimo poi è un umano dalla potenza sconcertante, reso vivo da Tatsuya Nakadai che fornisce una prova attoriale ineccepibile. Il film è diviso in due trame: quella nel presente, in cui Hanshiro si prepara per l’harakiri, e i flashback della storia che lui racconta, in cui Nakadai sembra interpretare un personaggio totalmente differente rispetto al primo, ma lentamente e tragicamente si uniscono. Impressionante soprattutto è la trasformazione vocale; nel presente Hanshiro è monocorde, privo di una qualsivoglia emozione, come se l’entusiasmo gli fosse stato strappato via di gola, lasciando dietro solo ferite infette. Nel passato invece, lui ride e scherza, ama i suoi cari e le pupille gli brillano di energia, rendendo ancora più insistente la domanda: cosa lo ha reso così? Questo lo lascio scoprire a voi.

Harakiri è un film pacifista, che attacca ferocemente la società giapponese e dissacra i suoi idoli. In questo mondo folle, la violenza è sinonimo di forza, ogni fede è mal riposta, ogni gloria è un’illusione. I giusti non trovano giustizia, poiché chi la amministra è la causa delle loro sofferenze. Essi vedono nell’harakiri una forma di purificazione spirituale assoluta, ma allo stesso tempo tengono cara la vita e si nascondono quando il dovere li chiama per davvero.

In un certo senso, Kobayashi fa con i film di samurai ciò che Sergio Leone ha fatto con il western americano: distrugge il racconto fiabesco del genere e lo riporta alla realtà. Gli eroi statunitensi puliti e senza macchia diventano gente rozza e spietata, trionfano grazie all’assenza di un loro codice morale. Qui, i possenti samurai, nobili guerrieri dalla determinazione incrollabile, vengono mostrati per cosa sono: gente infima disposta a usare tutto il loro sconfinato potere pur di non ferire il proprio ego, calpestando volentieri i più deboli. Dimenticatevi ciò che sapete sui jidai-geki (il genere storico in cui l’autore si rifiuta di inserire quest’opera), Harakiri è un film eretico, spiazzante e senza censure, che ribalta ogni convenzione attraverso una tecnica perfetta e una cattiveria degna dei suoi antagonisti. Se un signore della guerra nipponico potesse vedere questo capolavoro, probabilmente ordinerebbe a Kobayashi di squarciarsi il ventre e venir decapitato.

Status. Ricchezza. Potere.

Questi sono i precetti dei vincitori, coloro che alla fine scrivono le pagine della storia e ne diventano gli eroi.

Se desideri un articolo che parli del Giappone e della sua Cultura, pigia qua sopra!!!

Vuoi per caso fruire di altri articoli di natura cinematografica? Allora premi qua!!!