DI ELODIE VUILLERMIN

Quando tiri in ballo il nome di Jules Verne, è impossibile non pensare ai suoi romanzi di avventura. Le sue storie ti portano in ogni parte del mondo, dall’Africa all’India, dalla Cina all’America meridionale, fino ad Australia e Nuova Zelanda. Non solo, ti capiterà anche di viaggiare nelle profondità dei mari, nel centro della Terra o sulla Luna (e qui si sfocia nella pura fantascienza). Questi sono i Viaggi straordinari, una serie di ben 54 libri scritti e pubblicati da Verne tra il 1863 e il 1905, a cui si aggiungono altri 8 libri postumi.

I figli del capitano Grant si inserisce perfettamente in questa serie letteraria e fa a sua volta parte di una sottocategoria, nota come la trilogia del mare. Venne pubblicato a puntate sulla rivista letteraria Magasin d’Education et de Récréation dal 1865 al 1867.

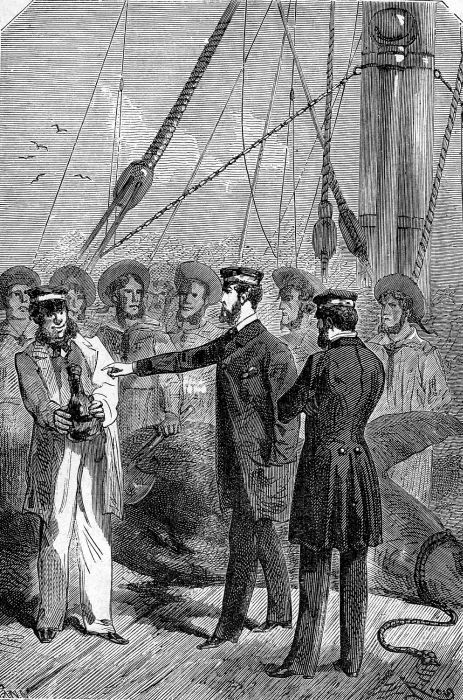

Il tutto comincia sul Duncan, uno yacht inglese a vapore che, durante una gita, cattura uno squalo e rinviene nella sua pancia una bottiglia con un messaggio in triplice copia, scritto in tre lingue differenti e ormai quasi illeggibile; parrebbe essere una richiesta d’aiuto da parte di un certo Harry Grant, naufragato con la sua nave insieme a due marinai.

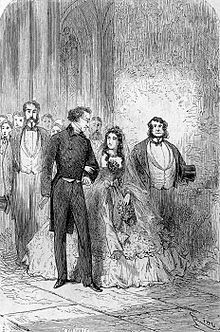

Comincia così una spedizione di soccorso. A guidarla è Edward Glenarvan, ricco ereditiere e proprietario di un castello nelle Highlands scozzesi. Lo accompagna la moglie, Elena Tuffnel, figlia di un viaggiatore deceduto tempo fa durante un’esplorazione. Si sono incontrati anni prima, quando lui l’ha trovata sola nella casa del padre, appena orfana, e l’ha presa con sé: quella riconoscenza è diventata in seguito amore. E anche se lei non è nobile, a lui non importa: lei è scozzese, e questo per Edward vale tutte le nobiltà. Fa costruire il Duncan solo per lei, per assecondare la sua voglia di avventura; d’altronde l’amore che cos’è, se non capire i desideri del tuo partner e fare di tutto per realizzarli?

Non solo sono adorabili come coppia, ma sono buoni personaggi anche presi singolarmente. Edward è un uomo d’onore, di quelli che mantiene le promesse una volta che le fa. Ha detto che troverà Harry Grant e così sarà. Ma non intende sacrificare la vita di nessuno per riuscirci. Se qualcuno della spedizione si perde o sembra morto durante il viaggio, non si dà pace e fa di tutto per ritrovarlo.

Elena è una fanciulla di animo forte e giusto. Non esita un istante a decidere che il Duncan deve partire alla ricerca di Grant e il marito la appoggia senza esitazioni. Si fida sempre di lui e fa quasi da madre ai figli di Harry, sin dal primo istante in cui loro si sono presentati, a metà tra il disperato e lo speranzoso, alle porte di casa sua. Anche Edward, d’altronde, finisce per affezionarsi ai ragazzini e a trattarli come parte della famiglia.

Soffermiamoci un istante su questi due figli di Grant. Mary è la maggiore e fa sia da sorella che da madre al fratellino, Robert, sin da quando la loro vera genitrice è morta e il loro padre è scomparso. Dal canto suo Robert ha una naturale predisposizione per la vita da marinaio, è un ragazzino ma ha il coraggio di un uomo.

Tra gli altri personaggi non possiamo non citare il maggiore Mac Nabbs, cugino di Edward; John Mangles, comandante del Duncan; Tom Austin, il secondo in comando; Lord Olbinett, steward dello yatch, e sua moglie.

Poi c’è Jacques Paganel, segretario della Società Geografica, che si ritrova per sbaglio a bordo del Duncan, convinto di essersi imbarcato su una nave diretta per le Indie. Ma anche una volta scoperto l’equivoco, si unisce volentieri alla missione di Edward. Ha una fervida immaginazione e quando si lancia in un discorso non lo ferma nessuno. Fa ridere perché si confonde spesso: non solo sbaglia la nave su cui si imbarca, ma addirittura studia il portoghese convinto di star studiando lo spagnolo e non capisce l’errore finché non parla con un vero spagnolo e non riesce a farsi capire. L’enorme controsenso del personaggio è avere un’ottima memoria e ricordare tante informazioni, ma al tempo stesso distrarsi ed essere uno sbadato cronico (praticamente è il mio alter ego letterario).

E infine Ayrton, uomo misterioso che dice di essere il quartiermastro della nave di Grant, alla cui figura è legato uno dei migliori colpi di scena del libro. Tenetelo a mente, perché lo rivedremo ancora in altre storie.

La spedizione di salvataggio si trasforma ben presto in un viaggio intorno al mondo, con un’analisi dettagliata della storia, della flora e della fauna di alcuni luoghi come la Cordigliera delle Ande, le pampas argentine, l’Australia e la Nuova Zelanda.

Quello che emerge dallo stile narrativo di Verne non è solo la genuina passione per i viaggi e l’avventura in luoghi esotici, spesso lontani, ma anche la fiducia nel progresso scientifico e tecnologico. Dopotutto siamo nell’Ottocento, periodo delle grandi scoperte: la gente viaggiava spinta dalla curiosità e vedeva la scienza e le nuove tecnologie con atteggiamento positivo; le considerava il mezzo utile a favorire il progresso della civiltà. Ma per quella curiosità, quella sete di conoscenza e voglia di avventura, qualcuno può rimetterci la vita, come nel caso di Icaro, che è volato troppo vicino al sole e si è bruciato le ali, precipitando in mare.

L’ho nominato puntualmente: il mare. Considerato che la trilogia di cui fa parte questo libro si incentra proprio sull’elemento marino, è chiaro che esso venga elogiato come qualcosa di superiore, quasi divino, al di fuori della portata dell’umano.

“Tutto in mare acquista importanza”.

“Ah, il mare, il mare!”, ripeteva Paganel, “è il campo d’eccellenza dove si esercitano le forze umane, e la nave è il vero veicolo della civiltà”.

Il mare è fascino e mistero. È vita e morte insieme. Passa da calmo a mosso in pochi secondi. Attraversarlo non è solo una gita di piacere, ma una vera prova di sopravvivenza. Devi essere pronto a fronteggiare la furia delle onde, quando arriveranno.

Il Duncan non è una semplice nave. Come dice Edward stesso, più che uno yatch è come se fosse un frammento della sua casa che galleggia nel mare e l’equipaggio è paragonato alla famiglia. Per loro la nave è come se fosse la contea di Dumbarton a cavallo delle onde, per questo si sentono sempre a casa, ovunque andranno, ovunque li porteranno le correnti.

C’è una conoscenza profonda del mondo marinaro, delle componenti di una nave, di come funziona il suo motore e dei compiti che l’equipaggio svolge per garantire una rotta sicura.

Ma il viaggio non è solo via mare. Ci sono anche spedizioni di ricerca nell’entroterra, con i rischi e i pericoli che ne conseguono: traversate a dorso di mulo, incontri con popolazioni indigene ostili, montagne scalate sfidando il freddo e la rarefazione dell’aria, sbalzi di temperatura elevati, improvvisi terremoti, assalti da parte di animali selvatici, corsi d’acqua prosciugati dal sole, guerre civili, inondazioni, pirati e altro ancora.

Anche le piste false sono parte del viaggio. Gli eroi vengono condotti su di esse a causa di errate interpretazioni del messaggio. Si crede di essere vicini all’obiettivo, salvo scoprire di essere più lontani che mai. Sono quelle rivelazioni che rendono interessante la narrazione.

Non mancano le situazioni di pericolo, così realistiche e da brividi che ti sembra di viverle sulla tua stessa pelle. Per esempio, quando gli eroi devono salire su un albero per scampare a un’inondazione, poi quell’albero prende fuoco e si ritrovano a scegliere di quale morte morire, se sbranati dai caimani in acqua oppure bruciati dall’incendio appena divampato. O ancora l’uragano che affrontano in mare aperto, poco dopo la prima parte del libro, descritto molto bene e con minuzia di particolari: il vento che fischia, le onde che si infrangono rabbiose contro il legno, tutta la struttura della nave che trema e minaccia di rompersi, le vele che producono rumori simili a fucilate.

La scrittura è semplice da seguire. Così è altrettanto facile sospendere l’incredulità e farsi trascinare dagli eventi. Nonostante questo, mi è sembrato di leggere una storia poco simile a un romanzo d’avventura, ma piuttosto un mix tra un diario di bordo, una lezione di biologia e un resoconto geografico, con qualche digressione storico-culturale nel mezzo.

Per quanto la componente di avventura, viaggio e ricerca sia presente e intrighi assai, il libro è spesso troppo descrittivo e, almeno a parer mio, c’è stato poco spazio per la vera azione. Quasi metà del libro è occupata dagli sproloqui storico-geografici di Paganel, che interrompono la trama in momenti clou e spezzano la tensione narrativa che si era andata a creare fino ad allora. Se agli inizi questo espediente era affascinante, alla lunga mi ha reso pesante la lettura.

Senza contare che il mare, alla fine, è poco protagonista, dato che viaggiano molto più sulla terraferma e del mare viene esplorata appena la superficie. Ma in fondo è vero che siamo solo agli inizi di questa trilogia e che il libro successivo, Ventimila leghe sotto i mari, andrà molto più in profondità (in tutti i sensi).

Altra cosa che non ho potuto fare a meno di notare è l’assenza di una vera evoluzione caratteriale. I personaggi sono poco approfonditi, i loro caratteri sono quel che sono e rimangono tali fino alla fine della storia. Non ci sono stati reali cambiamenti nella loro personalità o conflitti interiori degni di nota. Questo perché (almeno secondo la mia impressione) i romanzi di Verne erano più mirati ad insegnare ai lettori dell’epoca materie complesse quali la geologia, la paleontologia o l’astronomia tramite una scrittura semplice, o ancora a fargli conoscere culture di popoli lontani e spesso sconosciuti.

Ti piace il mare? Allora prendi il largo alla volta dell’orizzonte!!!

Credi nel Potere della Scrittura? Allora premi subito qua!!!