DI SARA NOEMI SCATOLA

Come già avevo accennato nell’articolo su La regina Carlotta, non sono una grande divoratrice di serie tv. Preferisco di gran lunga rigirarmi le pagine di un libro tra le mani e lasciare che il loro suono quasi sciabordante quando mosse insieme mi culli l’anima (sì lo so, un po’ esagerato forse, ma un pizzico di sporadica esagerazione nell’ambito di questo articolo non farà male a nessuno).

L’unica serie tv che ho davvero divorato (e riguardato in totale tre volte…beh…forse quattro) è quella che per me è e rimarrà un’icona e un capolavoro: Friends.

Non paragonerò Friends alla serie di Bridgerton in termini emotivi perché le emozioni che quei sei amici – una palette di acquerelli variegati che schizzano di colore una pagina bianca – mi hanno lasciato sono impareggiabili.

La velocità, però, con cui ho visto le due serie è pressoché la stessa.

Sorvolerò sulla trama delle prime due stagioni di Bridgerton. Sarebbe alquanto sterile riportarvi semplicemente gli eventi che accadono. Ci tengo invece a soffermarmi sui vari temi che sono toccati nel corso delle due stagioni.

Per quanto il periodo in cui la serie è ambientata sia abbastanza lontano nel tempo da quello in cui tutti noi viviamo, possiamo riscontrare varie somiglianze, tra cui il filo conduttore e lo sfondo su cui si svolgono gli avvenimenti della serie: lo scandalo.

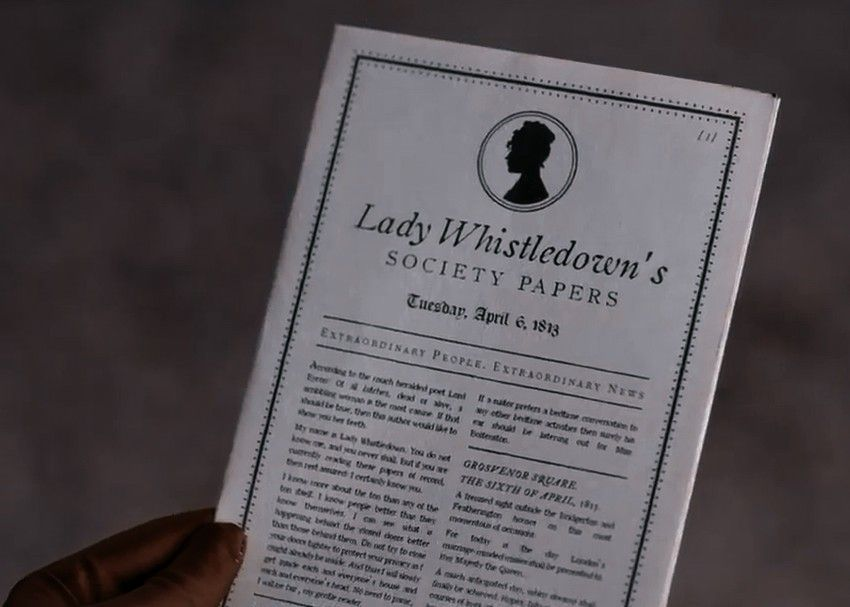

Se già allora lo scandalo e il pettegolezzo – incarnati dalla penna di Lady Whistledown e dai quali deriva una inevitabile costante preoccupazione per la propria immagine e reputazione – incombevano come una minaccia imprevedibile, adesso che siamo nell’era dei social questo aspetto è ancora più presente, in quanto viene attribuito un elevato valore a tutti quegli eventi che “fanno notizia”. Spesso, una diretta conseguenza dello scandalo è la polemica. Citerò ora un brano tratto da un libro a mio parere meraviglioso di Laura Imai Messina che si intitola Wa. La via giapponese all’armonia (la citazione potete trovarla tra le pagine 280 e 283 del libro):

“[…] l’idea che la felicità sia tanto nell’azione quanto nella parola (tanoshikattana), che a parlare di spiacevolezze ci si condanni alla loro vicinanza, al pericolo del contagio, all’assuefazione al brutto e al negativo che, come risultato, vanno a minare anche il sentimento di fiducia nel prossimo, nell’ambiente e, come conseguenza inevitabile e finale, anche in noi stessi […]. Persone che ci mettono una dose esagerata di entusiasmo nel ribadirlo, un’eccitazione francamente disturbante nell’enumerare tutte le <<ragioni sacrosante>> per cui la vita è un mucchio di bugie […]. Pensare male è tanto più facile, cercare di capire richiede invece umiltà, sforzo, tempo e una dose immensa d’amore. È come con le persone, né più né meno: se le ami cerchi di capirle, ti metti in discussione. Il malcostume di una buona fetta di Occidente sta nel giudicare sempre tutto, nel criticare con asprezza (e tuttavia senza certezza) anche chi ha fatto bene, nel cercare sempre il risvolto della giacca per evidenziarne i rammendi, nell’esser certi che <<a pensar male il più delle volte ci si azzecca>>, che nella scortesia ci sia sincerità mentre nella gentilezza falsità. È deleteria soprattutto la credenza che per dimostrare di conoscere a fondo qualche cosa sia necessario, anzi imperativo, biasimarla”.

Con queste parole, Laura Imai Messina sottolinea quanto sia fondamentale sviluppare e accrescere <<volontà di tenere a briglia stretta il linguaggio e consapevolezza nel saperlo capace di veicolare la nostra felicità>> e la nostra armonia, sia individuale sia collettiva. La competizione, la prevaricazione e la vittoria sull’altro sono valori esaltati dalla società in cui viviamo. Ci è insegnato che quello che pensano gli altri di noi è molto più importante di quello che noi pensiamo di noi stessi. Siamo circondati da pubblicità e annunci che sponsorizzano l’individualità prestazionale. E questo può essere avvilente, perché ci si sente sempre un passo indietro, sempre in difetto rispetto ai modelli che incarnano l’ideale da raggiungere. Talvolta il cinismo è l’unico modo che pensiamo ci rimanga a disposizione per non lasciarci ferire dalla vita, ma rischia di trasformarsi in una scusa per non impegnarsi a ricercare attivamente nella vita il bello, la meraviglia, il positivo.

E questo mi porta a collegarmi a un altro testo (giuro che poi ho finito con le divagazioni e torno a focalizzarmi su Bridgerton), una poesia bellissima di Mariangela Gualtieri, Bambina mia, che nella sua semplicità veicola un messaggio di speranza, resilienza e coraggio tutt’altro che scontato. Ecco a voi il testo:

Bambina mia,

Per te avrei dato tutti i giardini

del mio regno, se fossi stata regina,

fino all’ultima rosa, fino all’ultima piuma.

Tutto il regno per te.E invece ti lascio baracche e spine,

polveri pesanti su tutto lo scenario

battiti molto forti

palpebre cucite tutto intorno.

Ira nelle periferie della specie.

E al centro,

ira.Ma tu non credere a chi dipinge l’umano

come una bestia zoppa e questo mondo

come una palla alla fine.

Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e

di sangue. Lo fa perché è facile farlo.

Noi siamo solo confusi, credi.

Ma sentiamo. Sentiamo ancora.Sentiamo ancora. Siamo ancora capaci

di amare qualcosa.

Ancora proviamo pietà.

Tocca a te, ora,

a te tocca la lavatura di queste croste

delle cortecce vive.

C’è splendore

in ogni cosa. Io l’ho visto.

Io ora lo vedo di più.C’è splendore. Non avere paura.

Ciao faccia bella,

gioia più grande.

L’amore è il tuo destino.

Sempre. Nient’altro.

Nient’altro. Nient’altro.

Ecco, quel <<tocca a te, ora, / a te tocca la lavatura di queste croste>> ci sprona, ci ricorda che è innanzitutto nostra la scelta di cambiare punto di vista, di collaborare alla costruzione di un mondo che sia migliore non solo per sé stessi ma anche per tutti gli altri suoi abitanti. Partiamo, anzi, ripartiamo da noi singoli, per arrivare a noi tutti, in armonia.

La felicità non cade dal cielo, non va attesa o delegata a qualcun altro che ce la porga su un piatto d’argento. La felicità si crea, tassello dopo tassello, e ha inizio dalle nostre singole scelte, ogni giorno. A partire da come comunichiamo, dal linguaggio che usiamo, da come parliamo degli altri, dall’opinione che abbiamo di noi stessi.

Potremmo scoprire che siamo proprio noi a ostacolare la nostra felicità, piuttosto che gli altri, piuttosto che tutte quelle <<ragioni sacrosante>> che siamo convinti essere la vera causa per cui la vita è in realtà un orribile campo minato in battaglia.

Restando sul tema delle scelte, ma spostandoci (finalmente, direte forse voi) su Bridgerton, i personaggi della serie vivono un forte senso del dovere, legato all’onore e alle aspettative, nel <<prendere la scelta giusta>> agli occhi di tutti (ma che non coincide con chi sono loro davvero o con chi desiderano essere). Daphne Bridgerton, il diamante della stagione, deve sfoggiare le sue qualità di perfetta signorina per trovare un marito.

Le giovani ragazze sono preparate fin dalla nascita al momento del loro debutto in società e, per la prima stagione, Daphne è stata valutata dalla Regina Carlotta come la ragazza migliore che un uomo possa aspirare ad avere in moglie. Possiamo immaginare quanto sia elevata la pressione del giudizio della società non solo per la giovane Daphne, ma per la sua famiglia. Tutti in società devono essere all’altezza delle aspettative. Un solo passo falso potrebbe trascinare un’intera famiglia in uno scandalo e condannarla così all’emarginazione. E Lady Whistledown, protetta dal suo anonimato (e forse inebriata dalla protezione che questo anonimato le consente), non risparmia nessuno. Si potrebbe dire che la parola di Lady Whistledown è importante quanto la parola della Regina, la quale è altrettanto interessata e toccata dall’opinione della scrittrice su di lei e sui suoi sudditi. Torniamo anche qui come nel testo di Laura Imai Messina a comprendere quanto sia grande il potere della parola, nel bene e nel male, quanto le parole siano in grado di distruggere così come di elevare, di indirizzare in una determinata direzione l’opinione e l’attenzione di un’intera società. Non si sa se sia meglio essere argomento delle pubblicazioni di Lady Whistledown – ed essere di conseguenza sulla bocca dell’intera società – rispetto al non essere oggetto della sua penna, in quanto questo significherebbe non essere degni della sua attenzione.

La possibilità che i personaggi della serie hanno di scegliere è vincolata, non libera.

Daphne nel corso degli episodi segue un percorso di evoluzione e di crescita, e dimostra in più occasioni – in particolare nel confronto con suo fratello Anthony e con il suo sposo Simon – di avere un pensiero e un carattere decisi, forti e definiti.

<<Lo sai come ci si sente a sapere che la propria vita è ridotta a un singolo momento?>>

<<Se non riuscirò a trovare marito, sarò una donna inutile>>.

Alle donne viene insegnato a essere spose perfette, candidate impeccabili al ruolo che la società ha stabilito per loro. Apprendono tutto sulle qualità di una brava donna di casa, ma spesso non conoscono sé stesse, perché nessuno ha insegnato loro a esplorarsi, a guardarsi come singole, e non come parte di un set non vendibile separatamente dall’uomo cui staranno accanto per la loro vita. Un tema che emerge nella prima stagione di Bridgerton è l’esplorazione della sessualità della donna e della sessualità di coppia, un mondo sconosciuto per le ragazze, che si trovano a scoprire come funzionano i loro corpi e quelli dei loro partner soltanto nel momento in cui queste conoscenze risultano utili, ovvero il matrimonio. Simon in questo aiuta e sollecita Daphne a scoprirsi non solo in funzione dell’altro ma anche per sé stessa, per la meraviglia della sua sessualità e il potere che lei detiene sul suo corpo.

Per via del dovere di mantenere l’immagine e la reputazione alte, un senso di inadeguatezza e oppressione appanna i colori della vita di molti dei personaggi di Bridgerton. Il messaggio che passa a noi spettatori non è tanto l’impossibilità di ribellarsi a queste costrizioni, ma la portata delle conseguenze che la ribellione comporterebbe per sé stessi e per la propria famiglia.

Lo scandalo arriva, fa il suo scalpore, e poi se ne va, lasciando dietro di sé una scia di persone in preda alla vergogna, al desiderio di “redenzione” e alla ripresa d’orgoglio. Ma, appunto, come uno scandalo viene, uno scandalo va, per lasciare posto il giorno successivo a un altro condannato alla gogna pubblica. È incredibile come la natura dello scandalo possa essere così futile, fugace e volatile, ma allo stesso tempo provochi una stretta morsa attorno al collo delle persone, impedendo loro di respirare per un lasso di tempo ridotto ma che pare – a chi è stretto nella morsa – dilatato in eterno. Anche se, alla fine delle stagioni, si vedrà come la morsa dello scandalo, dopo aver portato un groviglio di emozioni contrastanti e trascinato nella polvere i personaggi, mollerà infine la sua presa, che adesso non pare più così soffocante, perché si sa, vale sempre la pena di sfondare barriere per seguire quello che il cuore davvero desidera.

Eloise, sorella di Daphne, è l’unica che prende le distanze e dissente apertamente dai costumi e dalle costrizioni che la società impone alle persone: <<Perché la scelta deve essere per forza tra starnazzare e covare, o non lasciare mai il nido? E se io preferissi prendere il volo?>>. Questa affermazione è così logica, chiara, sensata, ma, chissà come mai, non è di così facile applicazione, né ai tempi della famiglia Bridgerton, né ai giorni nostri, per quanto abbiamo sicuramente fatto grandi passi avanti.

Bridgerton non esplora solo le dinamiche che legano la donna alla società, ma anche quelle che legano gli uomini alla famiglia. In particolare, la serie affronta il rapporto tra padre e figlio e le conseguenze che questo ha sulla vita dei personaggi.

Una figura maschile centrale, in particolare nella seconda stagione, è Anthony Bridgerton, fratello di Daphne e amico di Simon. Anthony, in seguito alla morte del padre, ha dovuto farsi carico del dolore della madre, straziata dal lutto, e degli incarichi di famiglia, in quanto da ora in poi sarà lui l’uomo di casa. Accanto a questi carichi dal peso non indifferente, Anthony deve trovar spazio anche per il suo dolore per la morte di suo padre, ma manca il tempo, adesso ha una famiglia a cui badare, non può lasciare che la sofferenza lo sovrasti. Il suo dovere è quello di scegliere una moglie per portare avanti il nome della famiglia Bridgerton: “È per l’amore che provo per la mia famiglia che cerco moglie usando la testa e non il mio cuore”.

Ma cosa succede quando i desideri del cuore entrano in conflitto con i propri doveri? Oh beh, un enorme tappeto rosso viene teso per lo Scandalo, che entra in scena in grande stile camminando su tacchi rossi a spillo.

In un momento confidenziale, la madre di Anthony riserva a suo figlio queste parole: “Dopo la morte di tuo padre hai alzato un muro, come se l’amore per te fosse diventato una forma di debolezza, e non la tua più grande forza”.

È molto chiara l’opinione della signora Bridgerton: per l’amore vero, vale sempre la pena suscitare uno scandalo e remare contro i propri doveri, comunque vada.

La prima stagione è incentrata invece sul Duca Simon Basset, il quale, quando era bambino, aveva una particolarità: balbettava. Ai nostri occhi la balbuzie non è un problema, né un marchio in grado di condannare una persona, ma agli occhi del padre di Simon questo era un enorme difetto, un problema insormontabile per lui che avrebbe desiderato un figlio perfetto sotto ogni aspetto. La sofferenza che il padre di Simon gli ha causato, ha accresciuto nel Duca un odio profondo nei suoi confronti, un disprezzo talmente grande che, sul suo letto di morte, Simon giura al genitore moribondo che non si sarebbe mai sposato, così da non assicurargli una discendenza.

Il giuramento fatto al padre anni fa porta il rapporto tra Simon e Daphne a logorarsi. Un futuro in macerie sulla scia di un passato immodificabile. Solo col tempo, e con l’amore che cresce per Daphne, Simon riesce a comprendere quanto il suo legame con il passato fosse diventato un tormento e un ostacolo alla sua felicità. Trascorrere un’intera esistenza all’insegna dell’odio per il padre non avrebbe rimediato al passato. È così che Simon trova il coraggio di lasciar andare i suoi fantasmi e guardare a un presente carico di promesse e di amore.

Nella prima stagione, come nella serie dedicata alla Regina Carlotta, ricorre quindi il tema della fiducia che cresce, della coppia che matura in seguito alla maturazione dei singoli, della parola usata per conoscersi, esplorarsi, e affidarsi.

Bridgerton è una serie moderna che insegna a riflettere su quello che conta davvero, a mettere da parte l’orgoglio e la paura che, se assecondati, avranno come unico esito quello di ostacolare la propria libertà. I personaggi ci mostrano come l’unica via per raggiungere la propria personale felicità sia trovare il coraggio di ammettere agli altri e a sé stessi che cos’è che ci infiamma l’anima e fregarsene del resto, non in senso egoistico, ma nella prospettiva di trovare armonia e continuità tra i propri desideri e valori. E poi, come si legge nel vivace e colorato (lo vedete già dalla copertina di cui inserisco la foto qui sotto) libro di Laura Eduati La ragazza Garbatella, <<bisogna pur vivere a un certo punto>> e smettere di essere <<quella che osserva la scena dalla finestra perché questo ho scelto, un’abitudine casalinga dalla quale maneggio storie e racconti senza diventare mai la protagonista>>.

Desideri leggere a proposito de «La regina Carlotta»? Allora clicca qua!!!