DI EDOARDO VALENTE

C’è questa domanda che mi perseguita da alcuni mesi: a chi serve la cultura?

In particolare, mi perseguita da quando ho seguito un incontro al Circolo dei lettori di Torino. In quell’incontro due filosofi parlavano di un poeta dimenticato.

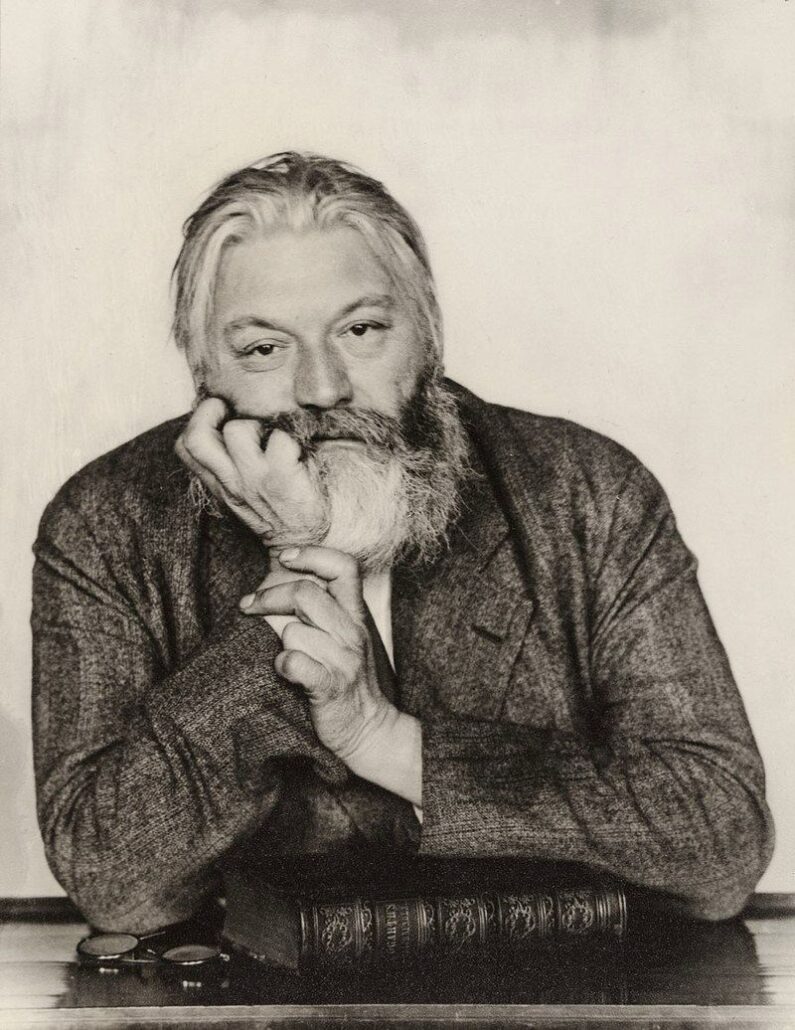

Il poeta in questione era Theodor Däubler, scrittore austriaco vissuto a cavallo tra fine Ottocento e inizio Novecento, la cui opera in Italia (e non solo) è pressoché sconosciuta.

Il mezzo tramite il quale ne sono venuto a conoscenza è una recente collana editoriale della casa editrice Marsilio: Firmamenti.

In questa collana vengono pubblicati testi spesso poco noti, o del tutto assenti in altre edizioni italiane, che appartengono alla “cultura europea”. A dirigerla abbiamo Maurizio Bettini, Massimo Cacciari e Luigi Garofalo; gli ultimi due erano presenti a quell’incontro citato in apertura, insieme a un altro filosofo.

Non mi dilungherò nello spiegarvi chi era Däubler, cosa ha scritto, perché alcuni lo considerano importante, e tutto il resto.

Ciò che mi ha colpito di quell’incontro è stato un inaspettato elemento esterno, giunto da una domanda del pubblico.

Alla fine di quella verbosa e polverosa e cervellotica dissertazione attorno all’opera del poeta, in cui si è anche toccato il tema della difficoltà nell’esprimersi agli altri e nel venire compresi (artisticamente parlando, se non addirittura filosoficamente parlando), a rompere questo castello di parole, castello di aria, è giunta la domanda di una signora.

Si è alzata e ha fatto, in realtà, più che una domanda una considerazione.

Lei si sente sola.

Sente che è difficile comunicare con gli altri, che le persone sono distanti, che quella solitudine di cui si parlava in riferimento al poeta, quell’isolamento nella prigione del linguaggio, ecco, in qualche modo anche lei la sentiva.

Cacciari le ha risposto: “Ne prendiamo atto”.

Cos’altro poteva risponderle?

Ma non solo lui, chiunque dei relatori: cosa potevano risponderle?

E io, e noi, cosa potremmo risponderle?

Di fronte all’impenetrabile solitudine di un essere umano come si può reagire?

Mi ricordo che anni fa una mia amica mi aveva chiesto qual era, secondo me, la cosa peggiore dell’essere soli.

Io le avevo risposto che la cosa peggiore è che nessuno può capire la tua solitudine.

Se anche ci fosse una singola persona in grado di comprenderla, allora, forse, si sarebbe meno soli, ci si sentirebbe in qualche modo consolati, per quanto possa essere utile.

E invece non c’è nessuno.

E quella signora se n’è andata senza risposte, perché né i filosofi lì presenti, né le parole scritte da un poeta morto quasi cento anni fa, né il silenzio degli altri presenti in sala potevano fare qualcosa per dissolvere quel malessere.

Da quel momento ho iniziato a chiedermi in maniera sempre più problematica: a chi serve la cultura?

Quell’incontro a chi era dedicato? Agli specialisti? Ai curiosi?

Cosa ce ne dobbiamo fare di quelle affermazioni, di quelle riflessioni?

Domande correlate, forse ancora più necessarie, potrebbero essere “cos’è la cultura?”, “a cosa serve la cultura?”, ma a me ossessiona l’a chi.

Ricordo che la presentazione inaugurale della collana di Marsilio da me citata, Firmamenti, era avvenuta al Salone del Libro di Torino, nel 2023. Anche in quel caso erano presenti i direttori della collana, e in un angolo della sala c’erano anche gli “emissari” della banca che ha deciso di finanziare questo progetto editoriale.

Ricordo che la sala era quasi vuota; ricordo che si parlava di un critico letterario tedesco di inizio Novecento che aveva scritto dei libri (considerati importanti) sull’epoca di Goethe; ricordo che era stato questo ad attirarmi; ricordo che la persona che era venuta a seguire con me l’evento si era addormentata.

L’anno scorso, sempre al Salone del Libro, un’altra nuova uscita dei Firmamenti era stata presentata, in una sala altrettanto vuota, che io ho contribuito a svuotare andandomene circa a metà.

Quest’anno, al Salone del Libro, un altro libro di questa collana è stato presentato, ma io l’ho appena scoperto, perché stavo per scrivere: “Nessun libro di questa collana è stato presentato”, ma non era vero, semplicemente non me ne ero accorto.

Chissà se quella sala da cinquanta/sessanta posti è stata riempita.

Ora: ho qualcosa contro questa specifica collana editoriale? No, anzi, quando ne ho scoperto l’esistenza mi sembrava un’ottima cosa quella di portare queste edizioni di libri spesso inesistenti in italiano. Certo, i prezzi sono poco accessibili, e da qui in poi diventa evidente che non sono “libri per tutti”.

E quindi per chi sono? La “cultura” non è per tutti?

A chi serve la cultura?

Torna preponderante l’idea che le domande fondamentali siano altre, prima fra tutte “cos’è la cultura?”, ma dato che a una simile domanda non si può rispondere, mi limiterei a dire che, è evidente, esistono diversi tipi di “cultura”.

Uno di questi tipi è quello promosso da Marsilio con i suoi Firmamenti, che, immagino, avrà pochi acquirenti, se non quelli che in ogni caso sarebbero disposti a spendere tanto per quel tipo di cultura. Una cultura per pochi.

Allora per comodità facciamo così: per il resto di questo articolo facciamo tutti finta che esista una cultura “alta” che è per pochi, e una cultura “bassa” che è per molti.

Quali sono le specifiche di queste due culture?

Quella “alta” non serve per intrattenere, ma porta con sé la necessità dello studio, dell’approfondimento, della dedizione, di un certo interesse.

Quella “bassa”, invece, è fatta per intrattenere, usa parole semplici, offre la possibilità di evadere dalla realtà di tutti i giorni, di staccare, di immergersi in qualcosa di diverso.

Insomma: i frequentatori della cultura alta direbbero che la cultura bassa non è altro che un divertissement pascaliano.

Mi spiego meglio: il matematico e filosofo Blaise Pascal, nei suoi Pensieri, ha molto riflettuto sulla condizione dell’essere umano, rendendosi conto della nostra miseria, del nostro dipendere da fattori esterni incontrollabili, della nostra piccolezza nei confronti dell’universo, della nostra caducità, della nostra infelicità.

Come fare a non pensare a tutto questo?

Distraendoci.

Cito Pascal:

“Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l’ignoranza, hanno deciso di non pensarci per rendersi felici”.

E poi:

“L’unica cosa che ci consola dalle nostre miserie è il divertimento, e intanto questa è la maggiore delle nostre miserie”.

Certo, dire che la nostra unica via di fuga dalla miseria è essa stessa una miseria è tipico degli intellettuali che sanno che, in ogni caso, siamo condannati a quanto citato sopra: ignoranza, miseria e morte.

Però, a questo punto, tanto vale divertirsi, no?

Eppure… qualcosa manca in questa formula.

Da un lato la cultura alta che si lambicca sul significato di parole insensate di autori irrilevanti, dall’altro la cultura dell’intrattenimento puro.

E in mezzo? In mezzo ci siamo tutti quanti noi.

Faccio un esempio, e parlo di libri; anzi, parlo del Salone del Libro, quello che è appena trascorso.

Vedere un tale affollamento di persone nei padiglioni della fiera certo fa pensare: “Incredibile che tutta questa gente sia interessata ai libri! Allora non è vero che la gente non legge!”.

E chi lo sa se è vero o non è vero?

La gente legge? Sì, indubbiamente (sarebbe anche interessante capire chi è “la gente”, chi sono “le persone”, ma mi rendo conto che per comodità è difficile fare diversamente).

Dunque, “la gente” legge. Allora alla gente la cultura piace, la cultura serve.

La cultura a chi serve? A tutti!

Certo, una parte di me (la parte snob di me) raggela nel vedere cosa molta “gente” compra e legge, ma cosa ci posso fare? D’altronde sono io quello che va a sentire vecchi filosofi semi-imbalsamati che parlano di niente.

Ma la gente non solo compra e legge libri, si mette anche in fila per gli eventi, in lunghe file, e attende con ansia di riuscire a entrare per vedere un autore o un’autrice a cui tiene molto.

La gente va in trasferta per la cultura, fa la coda per entrare alla fiera, fa la coda agli eventi, fa la coda per il bagno, fa la coda per riempire l’acqua alla fontanella; la gente spende soldi per aerei, treni, autobus, autostrade, benzina, hotel, cibo per poter andare a spendere soldi in una fiera culturale; la gente si sacrifica per la cultura.

Allora è vero che ci teniamo alla cultura, che la cultura è per tutti e di tutti.

La gente si mobilita per vedere le presentazioni di libri di scrittori e scrittrici, degli storici, di giornalisti e giornaliste, di attori e attrici, registi, cantanti, calciatori, tatuatori, personaggi televisivi, personaggi dello spettacolo…

Si sa, la cultura è ovunque, non solo nelle torri d’avorio – che sono ormai disabitate –, la cultura è sul palco, sotto i riflettori, sotto gli occhi di tutti.

E se alla fine di una giornata in cui tu hai incontrato la tua autrice preferita (quella per cui hai fatto due ore di coda, coda nella quale io sono finito per sbaglio e poi sono scappato), tu sei contenta, ti sei divertita, cosa te ne fai di un musone come me che pensa che la “cultura” sia altro?

E se alla fine di una giornata in cui tu hai incontrato il tuo cantante preferito (di cui io ignoro l’esistenza e che non ho mai ascoltato), tu sei contento, ti sei divertito, cosa te ne fai di un musone come me che ti dice che la “cultura” è altro, non il libro autobiografico scritto da un cantante?

È evidente che in questo schema il problema sono io, e sono perfettamente conscio di esserlo, su questo non ho dubbi.

Quello che mi chiedo, invece, è ancora: a chi serve la cultura?

Se quello che ci serve è intrattenimento, divertimento, la cultura – posto che non abbia come colonne portanti intrattenimento e divertimento – a chi serve?

Io, che pure posso dilettarmi in arzigogolate riflessioni teoriche, se ho bisogno di intrattenermi e divertirmi, certo non leggo uno dei mille libri che aspettano nella mia libreria. Piuttosto faccio altro.

Mi sento misero in quei momenti? No. In quei momenti mi dimentico di Pascal, della mia miseria, e di tutto il resto. Come è normale che sia.

Punto sempre il dito contro chi si intrattiene senza riflettere sulla propria esistenza mortale (che ci posso fare, sono problemi), ma alla fine mi distraggo anch’io, come tutti.

E in quei momenti penso: “Allora la cultura non serve a nessuno”.

In quei momenti penso: “Io non la voglio questa cultura, che mi porta a sentirmi ignorante, che mi porta a conoscere Pascal e la sua disperazione che diventa mia; io non la voglio una cultura che mi fa essere così pessimista, così rassegnato, così conscio di alcuni meccanismi che credo assoluti, che mi fanno detestare tutto”.

Ma non posso neanche sperare in una cultura della speranza, in cui tutto va bene, tutto ha soluzione, tutto si risolve, tutto intrattiene e diverte.

Perché anche io, come un misero intellettuale, so che tutto il resto non si può cancellare, che l’orrore non scompare se lo copri con un telo colorato.

Allora, forse, per un istante capisco di nuovo che la cultura può essere un’arma, un’arma a doppio taglio, che da un lato serve per combattere quell’orrore nel mondo, e dall’altro scava nel dolore dentro di noi.

Una cultura come un coltello, che non si serve di veli per coprire l’orrore del mondo, perché i veli li squarcia e si fa strada in quell’orrore, e lo dirada; una cultura come un coltello, che ci viene girato nelle viscere, che ci chiede di tirare fuori il peggio di noi, non per liberarsene ma per prenderne coscienza, dolorosamente.

Fa male, lo so, ma è l’unico modo che abbiamo affinché la cultura, qualsiasi cosa sia, possa servire a qualcosa, possa servire a tutti.

Desideri leggere altri articoli di natura letteraria? Allora clicca qua sopra!!!

Desideri leggere un articolo di qualcuno che ha rovinato la cultura? Allora clicca qui!!!