DI EDOARDO VALENTE

“Dio è arrivato, l’ho incontrato sul treno delle cinque e un quarto.”

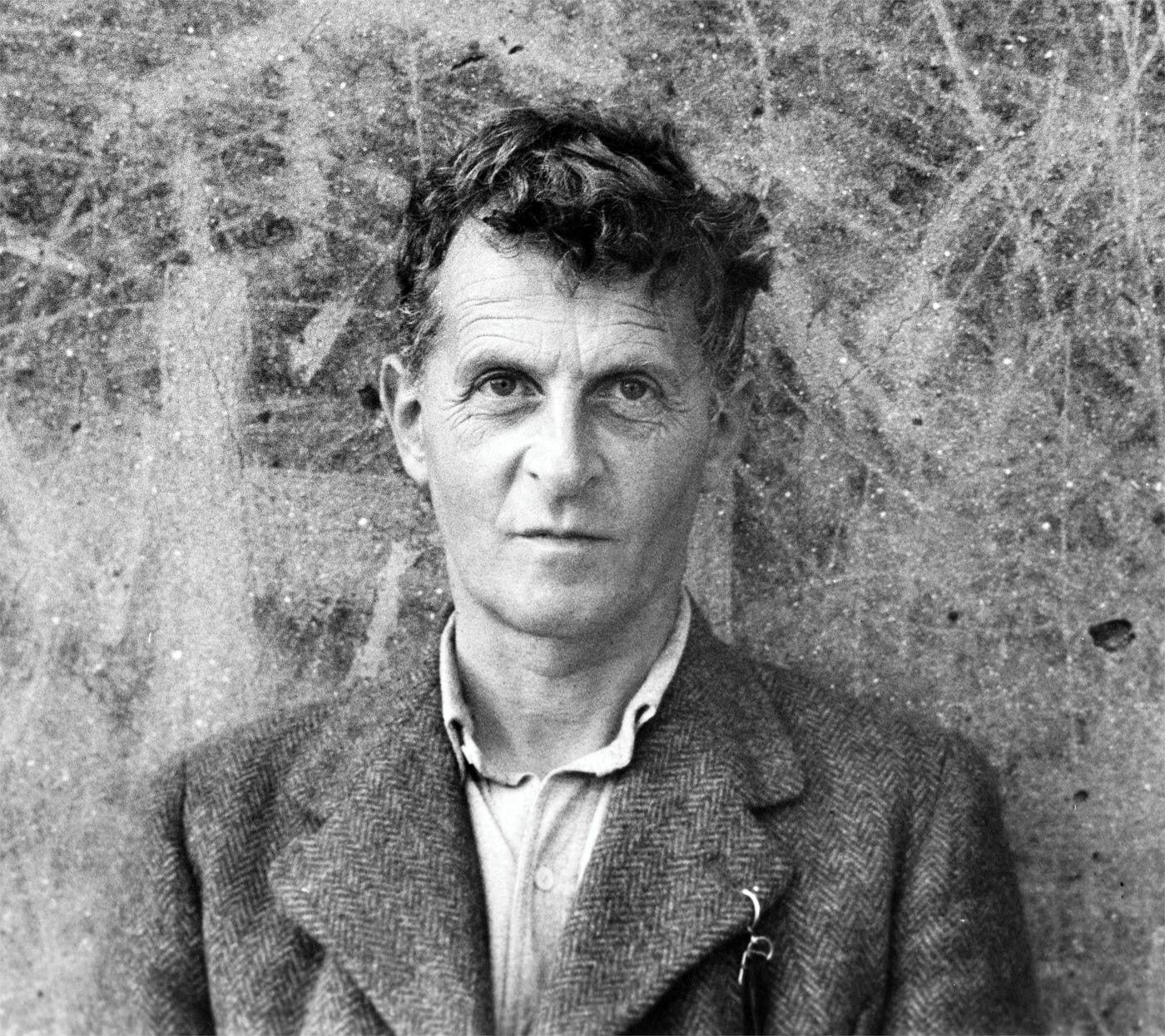

Con queste parole l’economista di fama mondiale John Maynard Keynes annota il suo incontro casuale con Ludwig Wittgenstein, a Cambridge, nel 1929.

Cosa aveva fatto Wittgenstein per meritarsi questo altisonante appellativo?

Aveva scritto un’opera brevissima e fondamentale, nella quale ci insegna prima di tutto la brevità: evitare di sprecare parole.

“Tutto ciò che si sa, può dirsi in tre parole” recita la frase posta in epigrafe alla sua opera principale: il Tractatus logico-philosophicus.

Con questo suo scritto, che si suddivide in sette punti principali – ciascuno dei quali ha numerose argomentazioni – Wittgenstein era convinto di aver risolto i problemi della logica e le sue ricadute sulla filosofia e sul linguaggio.

Sappiamo che non è andata così: è stato lui stesso a smentirsi anni dopo.

Anche io procederò per sette punti, ognuno dei quali esplorerà un aspetto della vita, degli incontri, o del pensiero di questo singolare filosofo.

Anche io ricercherò la brevità.

Anche io fallirò nel mio compito di parlare di Wittgenstein, ma tenterò di rispondere almeno a queste domande: da cosa è nato il suo pensiero? E a cosa ha dato vita?

- Coincidenze

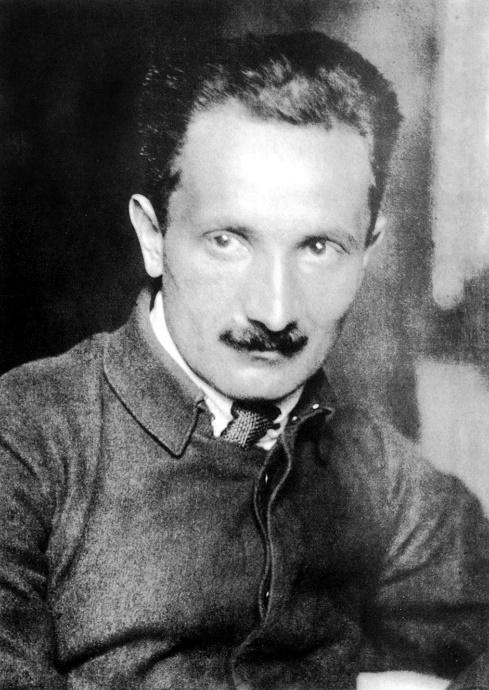

Ludwig Wittgenstein è nato nel 1889, sei giorni dopo Adolph Hitler, esattamente cinque mesi prima di Martin Heidegger. Il primo – oltre ad aver frequentato la sua stessa scuola – lo si può considerare un avversario di vita: Wittgenstein si allontanò per sempre dall’Austria poiché di famiglia ebraica; l’altro è stato in qualche modo suo avversario filosofico: tutto ciò che Wittgenstein riteneva linguisticamente sbagliato, Heidegger lo faceva con i suoi astrusi termini filosofici.

Tutti e tre hanno compreso l’estrema importanza del linguaggio; tutti e tre hanno avuto una grande influenza nella storia del Novecento: due di loro solo in termini speculativi, il terzo, purtroppo, con azioni concrete.

2. Ricchezza

Quella di Wittgenstein era una delle famiglie più ricche di Vienna. Ludwig, però, non ha mai mostrato particolare interesse per il denaro, ed è stato soprattutto durante il periodo passato a combattere nella Prima Guerra Mondiale che questa idea si è concretizzata. Della sua eredità non volle tenere nulla, e una parte di quei soldi li donò a una casa editrice, affinché potesse finanziare giovani autori. Tra gli altri, di questi soldi ha potuto giovare il poeta Rainer Maria Rilke.

Wittgenstein aveva invece deciso di mantenersi con lavori concreti, e per molti anni ha fatto l’insegnante nelle scuole elementari.

3. Tractatus

È negli anni della guerra che porta a termine la sua grande opera, il Tractatus. Come egli stesso scrive nella prefazione, il merito va all’incontro con il logico Gottlob Frege e il filosofo Bertrand Russell, con il quale va a studiare a Cambridge. Nonostante l’influenza di questi pensatori, Wittgenstein si discosta dalla loro visione della logica, e arriva ad una serie di conclusioni che tutti considerano geniali. È lo stesso Russell, negli anni Venti, a scrivere una introduzione al Tractatus, che inizialmente poteva sembrare un libricino di poco conto, ma con questa brevità Wittgenstein è riuscito a mettere un punto fermo nella logica e nella filosofia del linguaggio.

Avendo raggiunto un tale obiettivo, affermò di non avere più nulla da dire.

4. Conseguenze

Le reazioni degli accademici al Tractatus sono state fin da subito molteplici e discordanti. Alcuni l’hanno apprezzato molto, considerandolo opera di un genio; in particolare ne è stato molto influenzato il Circolo di Vienna, un’organizzazione culturale che riuniva filosofi e scienziati interessati alla logica. Altri ne hanno dato interpretazioni particolari, etiche ed estetiche, a volte spingendosi anche a considerarlo un libro mistico.

In questo non ha aiutato l’oscurità di molte affermazioni di Wittgenstein, che anche i suoi ammiratori, tra cui lo stesso Russell, hanno ammesso di fare fatica a comprendere.

Ma quali conseguenze ha avuto su Wittgenstein?

5. Assenza

Lui se ne era disinteressato.

Aveva addirittura deciso di abbandonare tutta la riflessione filosofica, dedicandosi ad altro. Insegna per alcuni anni alle scuole elementari, e in quel periodo scrive l’unico altro suo libro pubblicato in vita: un dizionario per bambini.

Poi va altrove, a fare il giardiniere in un convento, per poi recuperare i suoi studi da ingegnere e progettare una casa per la sorella.

È solo nel 1929 (l’anno in cui Keynes, incontrandolo, dice “Dio è arrivato”), che Wittgenstein decide di fare ritorno a Cambridge e alla filosofia.

Non avendo, però, completato i suoi studi non può insegnare. Ma lì ci sono sempre i vecchi amici Russell e G. E. Moore, che si inventano un modo per aggirare il sistema: proporre il Tractatus come tesi di dottorato, con loro come relatori.

Wittgenstein accetta. Alla discussione della tesi tenta di spiegare alcuni passaggi che ancora risultavano oscuri ai suoi amici e maestri. Finita la discussione, e resosi conto che spiegarsi fino in fondo era impossibile, Wittgenstein aggiunge: «Non fatene un dramma, so che non lo capirete mai.»

6. Ripensamenti

Perché Wittgenstein torna alla filosofia? Perché si rende conto che quello che aveva scritto nel Tractatus non basta. Nella sua prima celeberrima opera aveva sostenuto che sono valide solo le affermazioni che descrivono una realtà oggettiva, verificabile.

Ma il contatto con gli ambienti più disparati che ha frequentato in quegli anni di assenza gli ha fatto capire il suo errore. L’interesse si sposta, dunque, sulla logica che sta dietro al linguaggio comune, che è fatto di convenzioni e segni molto più complessi e articolati rispetto al solo linguaggio descrittivo.

Avvia così il percorso che lo porterà a scrivere le Ricerche filosofiche, seconda opera fondamentale del suo pensiero.

7. Tacere

Nella sua vita Wittgenstein è stato molto in silenzio. Ha scritto poco, ha pubblicato pochissimo. Non faceva conversazione molto volentieri.

Se devo pensare in che cosa eccellesse, oltre che nella capacità di ragionare, direi sicuramente che si distingueva per essere un grande osservatore.

Il suo obiettivo non era quello di creare una filosofia nuova, ma di usare la filosofia come strumento, mostrando qual è la realtà dei fatti, presente tutti i giorni sotto i nostri occhi, ma ignorata.

Perché quando parliamo lo facciamo così come lo facciamo?

Che significato ha usare certe parole, e perché noi riusciamo a capirci?

La parola “casa” non ha nulla in comune con una casa, ma noi non ci pensiamo quando diciamo “Vado a casa”. Ci capiamo e basta.

Solo uno sguardo attento, da profondo indagatore, può interessarsi a questa banalità, tanto semplice quanto fondamentale, e renderla il fulcro di una riflessione bruciante.

Avere uno sguardo sempre nuovo sul mondo: è anche questo che ci riesce a insegnare Wittgenstein che probabilmente non voleva insegnare nulla a nessuno. Aveva solo dei problemi da risolvere, e ha tentato di risolverli. E nel farlo ci ha mostrato la via di accesso per comprendere un elemento fondamentale per noi esseri umani: le parole.