DI EDOARDO VALENTE

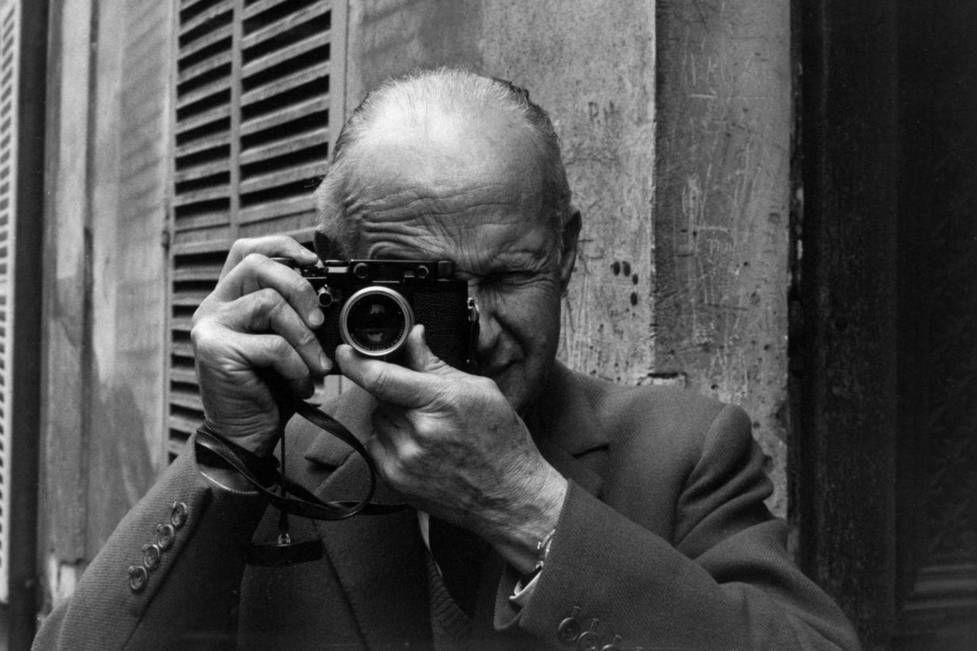

Henri Cartier-Bresson, in virtù della sua attività fotografica e di fotogiornalismo, è stato definito “l’occhio del secolo”.

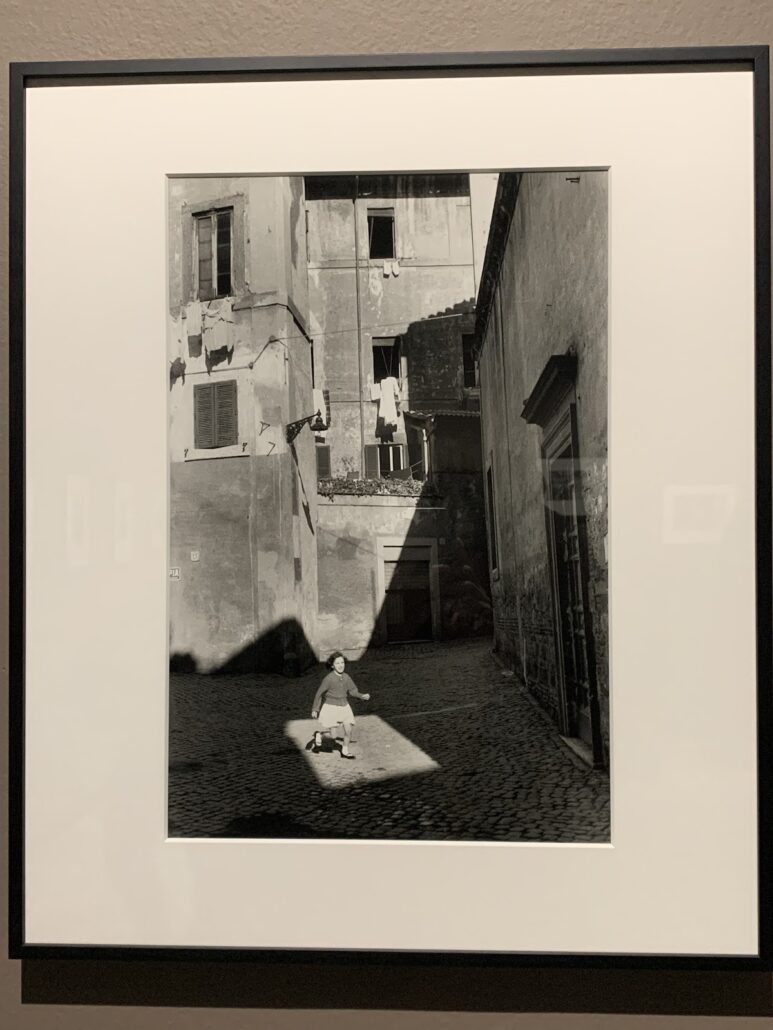

Non conoscevo la sua rilevanza per il mondo della fotografia finché non ho visitato la mostra a lui dedicata: “Henri Cartier-Bresson e l’Italia”.

Ho visitato la mostra con mio padre, appassionato di fotografia, che mi faceva notare la “pulizia” di ognuno degli scatti, la precisione delle linee, l’armonia geometrica.

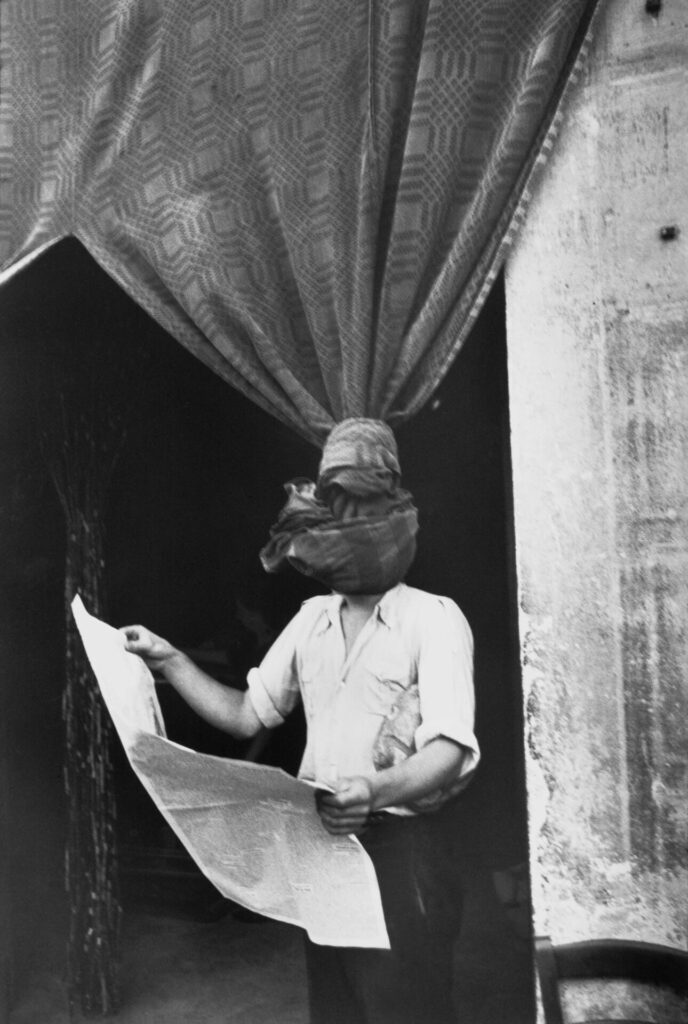

Bresson era noto per questa sua capacità: anche con un movimento fulmineo era in grado di catturare alla perfezione un istante.

Ed è su questi istanti irripetibili che si concentra l’attenzione di un uomo che ha usato la macchina fotografica per come essa è: uno strumento. Paragonava uno scatto ad un disegno, poiché la sua era una formazione da pittore e disegnatore, con la differenza che la foto riprende un istante per ciò che è, un’azione immediata, mentre il disegno passa attraverso la rielaborazione della coscienza.

Se si descrive, dunque, l’opinione di Henri Cartier-Bresson su come dovrebbero essere la fotografia e i fotografi, si può dire che predilige far parlare l’immagine, che non vuole intromettersi, che vuole catturare da spettatore un evento.

Sono idee che si potrebbero facilmente riscontrare in quasi tutti i fotografi che non fanno delle composizioni, ma registrano una realtà.

Sono idee che potrebbe avere chiunque, ed è proprio un “chiunque” che Cartier-Bresson voleva essere.

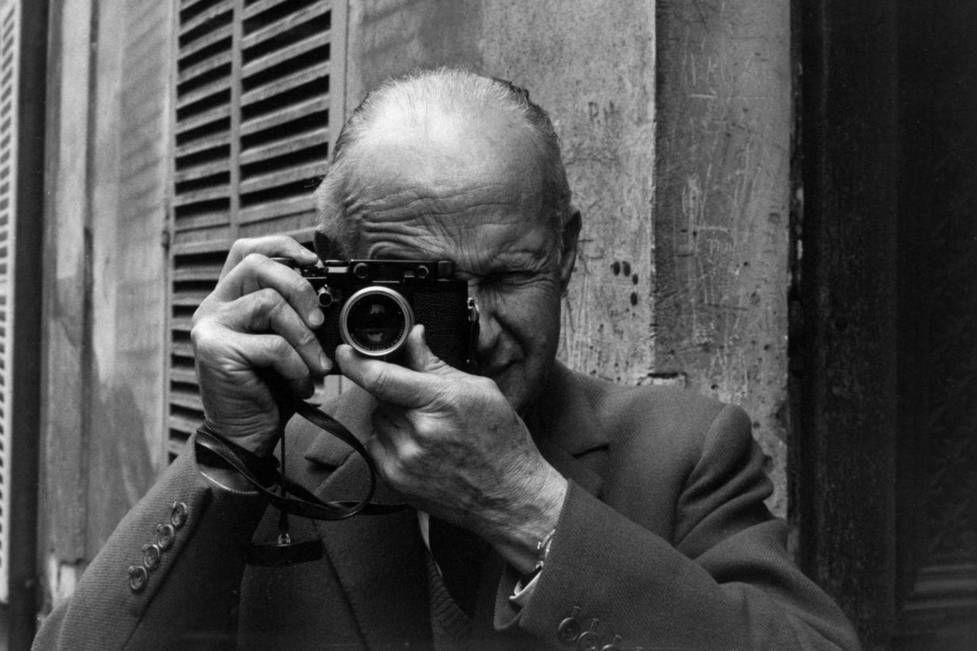

Anonimo.

Alla fine della mostra veniva presentato un pezzo di un documentario che sono poi riuscito a recuperare per intero. Si tratta di un’intervista fatta a Bresson nel 1964 dallo storico della fotografia Romeo Martinez, attorno alla quale sono stati aggiunti dei commenti scritti da Giorgio Bocca, il tutto con la regia di Nelo Risi.

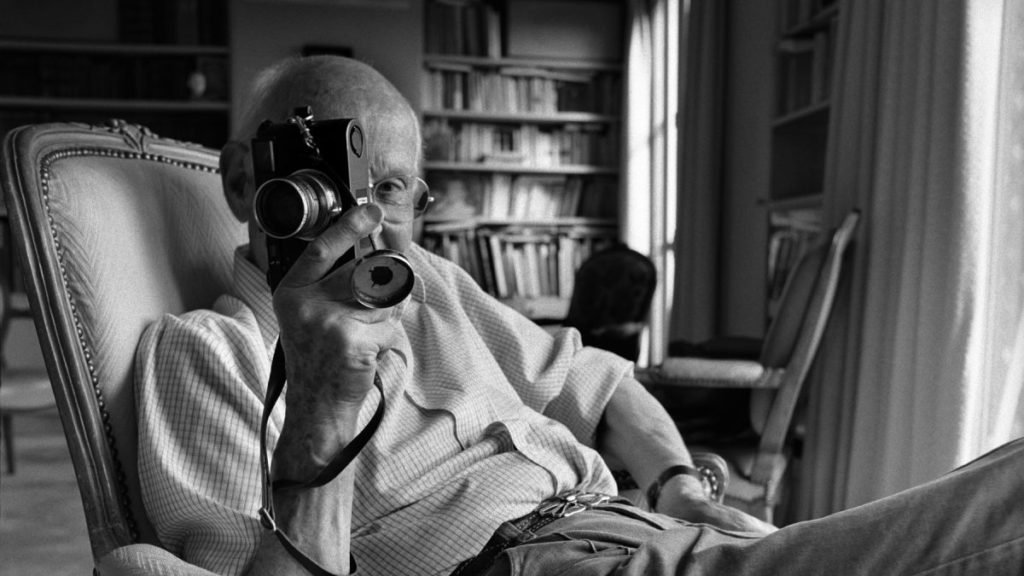

In questa intervista Cartier-Bresson vuole apparire nell’ombra, e quando è in luce si nasconde il viso con le mani. Vuole mantenere nascosta la sua identità. Ma, allo stesso tempo, si concede ad un’intervista. Eppure non risponde a tutte le domande.

Insomma, si contraddice in continuazione.

All’inizio dell’intervista, Bresson critica la stessa macchina fotografica, che è uno strumento che da un lato permette sì di catturare la realtà con immediatezza, ma, dall’altro, può essere utilizzato anche da una scimmia, in grado di scattare fotografie così come può farlo chiunque.

Allora per essere fotografo, secondo Bresson, occorre: “[…] rigore, un certo controllo, una disciplina, dello spirito, una cultura, infine intuizione e sensibilità. Ci vuole anche un certo rispetto per l’apparecchio e per i suoi limiti. Ci vuole occhio, cuore e cervello”.

Anni fa, forse non ero ancora nato, forse lo ero da poco, mio padre scrisse anche lui un articolo sulla fotografia, in particolare sulla sua “democratizzazione”: tutti hanno la possibilità di fare foto, e quindi tutti si sentono fotografi. Ma è da lì che viene una frase che ho sentito spesso ripetere: “Le foto non le fa la macchina fotografica, ma il fotografo”. E per esserlo, a sentire Cartier-Bresson, servono molte cose. Altrimenti la foto potrebbe averla fatta una scimmia.

Questo mi ricorda il cosiddetto “teorema della scimmia instancabile” (o “infinite monkey theorem”). Secondo questo assurdo teorema, una scimmia che batte casualmente i tasti di una tastiera per un tempo infinito, quasi certamente potrà combinare le lettere in modo da scrivere qualsiasi opera letteraria sia mai stata scritta.

Ma tra riprodurre un verso di una poesia battendo a caso i tasti e scriverlo con intenzione, ragionamento, sentimento, cultura, ecc., una qualche differenza di sicuro c’è.

Ed è qui che il paradigma del fotografo come “occhio invisibile” si ritorce contro sé stesso. Henri Cartier-Bresson ha scattato delle foto che solo Henri Cartier-Bresson ha potuto scattare, non per una qualche dote sovrumana, ma perché è stato lui a scegliere di scattarle. Tutti abbiamo gli occhi per vedere il mondo, quasi tutti abbiamo la possibilità di scattare foto, ma solo il fotografo riesce a vedere la fotografia – un po’ come Michelangelo vedeva la statua nel blocco di marmo ancora prima di iniziare a scolpirla.

Il contesto culturale, economico-sociale, artistico nel quale si è formato – in particolare il surrealismo – ha influenzato la fotografia di Cartier-Bresson, che ha iniziato a disegnare, poi è passato a scattare, e poi è tornato a disegnare. E in quella pausa, lunga una vita, ha disegnato con un altro strumento: la macchina fotografica. Ha creato disegni in bianco e nero estrapolandoli dal mondo che capitava nel suo sguardo. Torna qui l’idea dell’“occhio” del fotografo, ma non solo: ci vuole anche il “dito” del fotografo, l’azione decisiva che sceglie di fissare in maniera indelebile ciò che, altrimenti, sarebbe solo un’inquadratura.

Henri ha viaggiato in tutto il mondo, ma non gli piaceva viaggiare, preferiva sostare, e non fare foto da “turista” (che sono le foto fatte solo per ricordo, e che lo stesso Bresson paragona a quelle fatte a caso da una scimmia); lui voleva instaurarsi nella popolazione, nella cultura, e fare foto che avessero un valore. Come quelle che ha fatto nei suoi viaggi in Italia.

Solo allora, con la giusta consapevolezza, il cuore, il cervello, e l’occhio si allineano, e solo in quel momento il dito può scattare.

Henri Cartier-Bresson è stato un pittore che si è trasferito nella fotografia, abitandoci per decenni, diventando uno dei più importanti fotografi del Novecento, e poi è tornato a casa.

Lui non ha mai considerato la sua una carriera da fotografo, perché non lo faceva per mestiere, ma per piacere.

Lui è stato l’uomo nell’ombra che ha disegnato con la luce.

Desideri leggere un articolo che abbia a che fare con la fotografia? Allora clicca qua!!!