DI ALICE POLIN

Una fotografia è, per sua natura, l’incontro fra occhio, obiettivo e mondo, l’incontro fra il genio dell’uomo, la sua interiorità, la sua storia da una parte e la realtà in cui è immerso dall’altra.

La fotografia si fa guardando e se ne fa esperienza, una volta realizzata, guardando.

L’occhio è il protagonista assoluto.

Una domanda si impone. Domanda che è quasi un’affermazione, la cui risposta pare di per sé evidente: le persone cieche o ipovedenti gravi non possono fare esperienza del mondo catturato in una fotografia, in un rettangolo in cui non ci sono oggetti da toccare, profumi da annusare, suoni da ascoltare, ma solo colori e immagini che si mescolano a giochi di luci e ombre?

Qualcuno direbbe “Certo che no”, ma possiamo descriverle, narrare il contesto culturale e storico in cui vive il fotografo, parlare del pubblico a cui è destinata quella fotografia, del suo significato.

Potrebbe bastare, no? Erroneamente si crede che la sola narrazione relativa ai contenuti rappresentati e alla loro contestualizzazione storico-culturale, possa esaurire la conoscenza dell’immagine. In questo caso la persona con una disabilità visiva non avrà fatto esperienza diretta della fotografia, bensì un’esperienza mediata dalle parole di chi descrive. È l’esperienza diretta di chi narra.

Per comprendere meglio questo passaggio è necessario fare una distinzione tra esperienza estetica visiva e tattile: quando si parla di esperienza estetica, intendiamo l’esperienza diretta che un soggetto fa— a partire dai sensi— di una qualsiasi opera d’arte (un quadro, un romanzo, una scultura, un brano musicale ecc…). Quando qualcosa cattura la nostra attenzione e scatena in noi molteplici emozioni e stati d’animo, in modo del tutto imprevedibile. Quando un soggetto incontra un’opera d’arte (ci riferiamo qui alle arti figurative), fa di essa primariamente un’esperienza di tipo senso-percettivo attraverso il canale visivo. Raramente vengono coinvolti gli altri canali sensoriali.

Ci domandiamo pertanto se un soggetto con una compromissione, parziale o totale, della vista, possa vivere un’autentica esperienza estetica, di fronte a un’opera pittorica, scultorea o architettonica. Colui che può godere del senso della vista incontrerà l’opera d’arte nello sguardo. Gli occhi potranno scandagliare ogni dettaglio dell’oggetto artistico in modo da crearne una percezione completa, che si traduce in un’immagine mentale puntuale. Il soggetto non-vedente dovrà necessariamente ricorrere alla percezione aptica. La percezione aptica (dal greco háptō: “tocco, unisco”) è data dal cooperare di due modalità sensoriali, la cinestesia e il tatto. La prima fornisce informazioni, attraverso i recettori neurali, sulla tensione di muscoli, tendini, articolazioni del corpo in movimento; la seconda coglie la presenza di oggetti alla portata del corpo e ne esplora collocazione, dimensione, volume, forma, temperatura, materia e qualità della superficie. La grande differenza tra la percezione visiva e quella aptica è che la prima può essere involontaria e inconsapevole, mentre la seconda è necessariamente sempre attiva, volontaria e consapevole dell’atto. Per far meglio comprendere le differenze cognitive ed emozionali che intercorrono fra esperienza estetica visiva e tattile, introduciamo ora l’esperimento mentale del Laocoonte. Uno studente con una cecità parziale, nel corso di una lezione di storia dell’arte, ascolta attentamente il professore che descrive il gruppo scultoreo del Laocoonte, le espressioni dei figli del sacerdote, il movimento dei serpenti che si avvolgono attorno ai protagonisti, la posizione del braccio del povero Laocoonte che disperato cerca di colpire i due rettili marini, nell’estremo sforzo di difendere i suoi bambini dalle loro spire mortali. Lo studente, affascinato da quella narrazione, una volta a casa, si documenta, fa ricerche su internet, legge articoli che spiegano la storia del gruppo scultoreo e delle fasi del suo ritrovamento, ascolta documentari relativi al racconto dell’Iliade. Vuole capire meglio, dalle immagini ingrandite sullo schermo del PC non riesce a distinguere le forme dei corpi, intravede solo una macchia chiara. Dunque interroga familiari e amici che hanno visto l’opera ai Musei Vaticani. Ognuno di loro racconta la sua esperienza estetica vissuta attraverso il solo senso della vista. Ognuno di loro si soffermerà su un dettaglio diverso a seconda delle proprie conoscenze, della propria sensibilità artistica. Supponiamo che lo studente un giorno si rechi ai Musei Vaticani e richieda la possibilità di usufruire di una guida formata per accogliere visitatori con disabilità, che lo condurrà lungo un percorso accessibile dedicato in particolare ai disabili visivi che prevede la possibilità di esplorare tattilmente oggetti e sculture non esposti al pubblico. Ammettiamo per ipotesi che allo studente sia permesso di toccare il gruppo scultoreo del Laocoonte, ne dedurremo che egli guidato dalle sue conoscenze pregresse sul soggetto rappresentato comincerà ad esplorare le linee dei corpi, si fermerà sui muscoli tesi delle braccia del sacerdote e sui rigonfiamenti dei serpenti che sembrano muoversi e stringere, indugerà lungamente sull’espressione di dolore del padre, sulla paura scavata sul volto del bambino più grande, sullo stupore inconsapevole della bocca e degli occhi del più piccolo. Lo studente vorrebbe afferrare i serpenti e liberare Laocoonte e i suoi bambini, vittime innocenti. Si commuove fino quasi alle lacrime per la forza espressiva di quelle statue ora vive nella sua mente. Le mani e il pensiero si sono fusi originando un vissuto profondo in cui la bellezza prende forma e anima. Lo studente si allontana sperimentando una sensazione di compiutezza. Consapevole di aver incontrato l’opera che lo aveva affascinato. Le interpretazioni mediate dalle molte narrazioni a cui aveva attinto non avrebbero mai potuto sostituire l’esperienza fisica ed emotiva che aveva appena vissuto.

Esiste una meravigliosa iniziativa che ha saputo unire i due mondi percettivi di cui sopra, integrandoli e fondendoli insieme, consentendo a tutti i pubblici vedenti e non vedenti di godere e di fruire di una dimensione a loro non familiare.

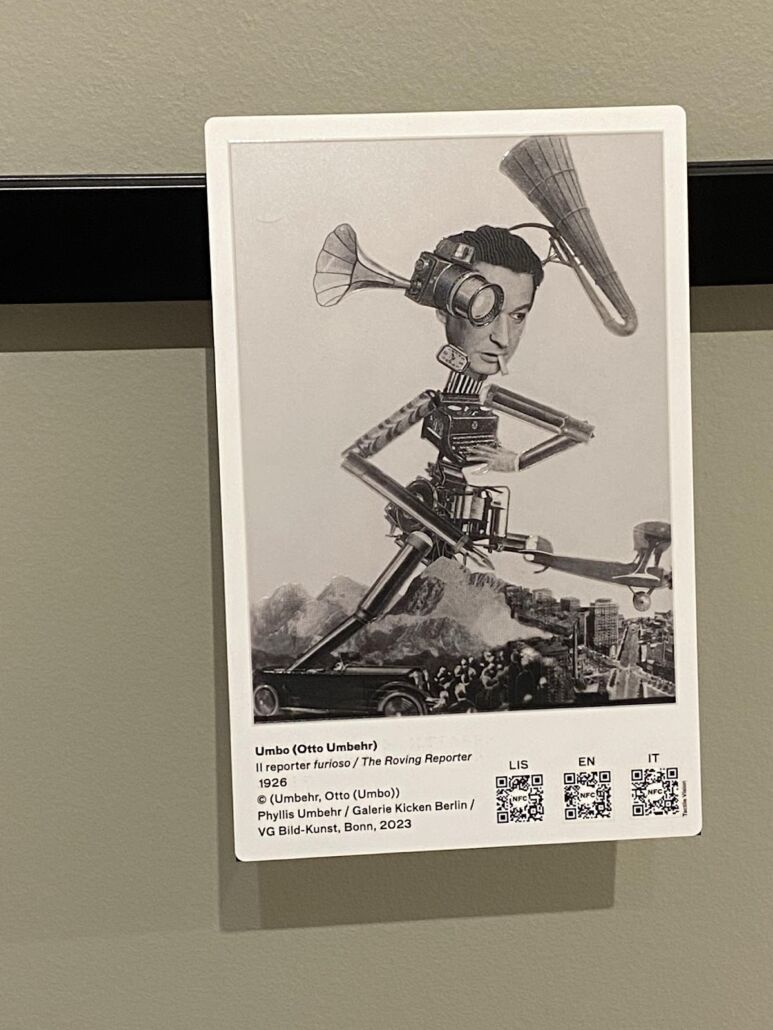

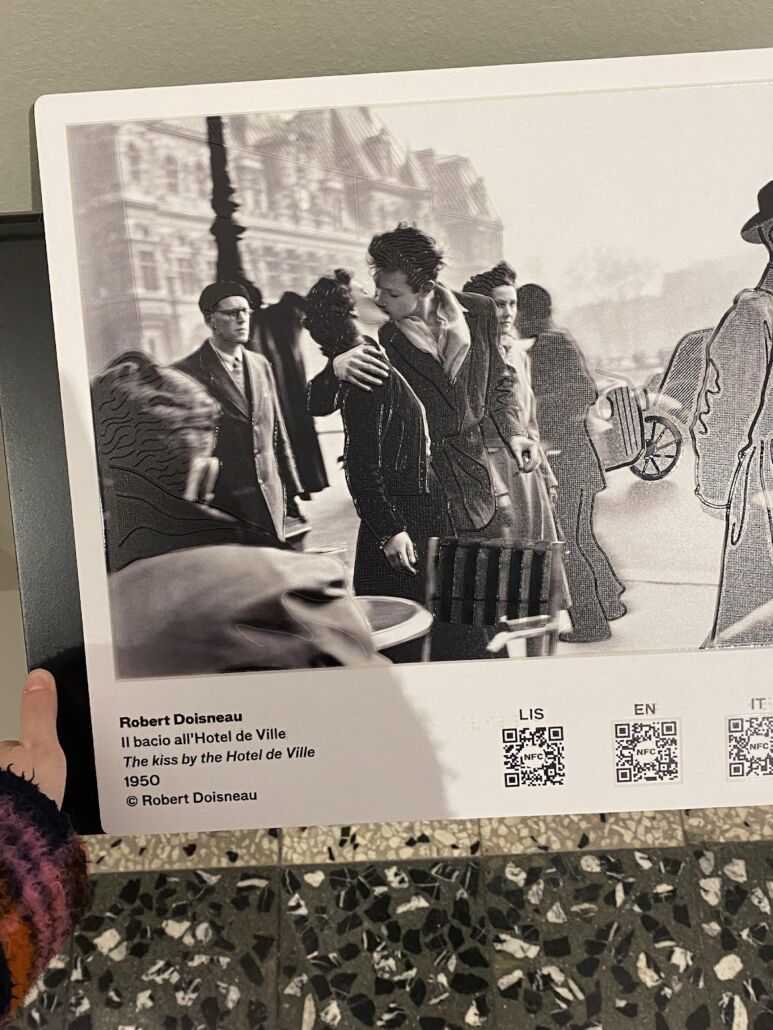

Trattasi di una mostra multimediale permanente che ripercorre, tappa per tappa, l’intera storia dell’arte fotografica per mezzo di pannelli visivo-tattili che, accompagnati sia da didascalie in braille che da descrizioni video nella Lingua dei Segni Italiana, sì mostrano immagini, ma al tempo stesso permettono di esplorarle a livello tattile.

Il progetto “La storia della fotografia nelle tue mani” lancia una sfida ardita e coraggiosa: un invito alle persone che hanno una disabilità visiva ad inoltrarsi in territori apparentemente preclusi e a coloro che vedono di incontrare un mondo fatto di materiali e rugosità, spessori, linee e punti, pieni e vuoti, lisci e ruvidi; segni e simboli che dischiudono un universo percettivo aptico complementare a quello iconico.