DI EDOARDO VALENTE

“Perché non leggi un bel libro, invece di…”.

È una frase che si può sentire spesso dire: perché non leggi un libro invece di stare al telefono, guardare la televisione, non fare niente?

Perché sono stanco. Potrebbe essere un’ottima risposta.

Quanto tempo e quanta energia servono per dedicarsi alla cultura? Tantissimi.

Che sia per leggere un romanzo, guardare un film, leggere degli articoli o guardare dei video, se l’argomento è strettamente acculturato, l’energia richiesta è molta, perché bisogna comprendere veramente ciò che si sta leggendo o guardando.

Ma in quanti hanno questo tempo e questa energia?

Lo spunto di partenza per questa riflessione mi è venuto in mente vedendo un video su Instagram, in cui a parlare era Riccardo Pedicone (noto sui social come @rickypedi).

L’intervistatore gli ha chiesto: “Cosa fai la sera per rilassarti?”, e lui stesso ha già messo le mani avanti, aggiungendo che non può credere che la sera, prima di andare a dormire, si mette a leggere un libro.

Per chi non lo sapesse, Riccardo Pedicone parla sui social di libri, letteratura, cultura in generale; sa come parlarne e per questo è molto seguito.

Da una persona come lui, apparentemente, ci si può aspettare che non faccia altro che leggere, anche la sera, dopo una giornata stancante.

Ma come sempre, gli stereotipi non portano a nulla, e lui ha risposto che la sera per rilassarsi guarda le live di Dario Moccia.

E qui ho capito: ma certo, cos’altro si può fare?

L’ho capito ancora meglio perché io faccio la stessa cosa.

Se di giorno sono stato all’università, ho fatto delle commissioni, oppure ho in qualche modo avuto a che fare con la cultura – leggendo o anche solamente pensando – di sera posso avere la forza per leggere?

No.

Mi sdraio sul letto e guardo i contenuti di Dario Moccia.

E di solito, per rilassarmi, non guardo i numerosissimi suoi contenuti in cui parla di cultura, ma quelli in cui non fa altro che intrattenere, perché in quel momento della giornata è tutto ciò di cui ho bisogno: essere intrattenuto.

E io, che mi lamento se la gente non legge, mi rendo finalmente conto che leggere non possiamo farlo sempre, in qualsiasi momento.

Forse in alcuni periodi sì, è più facile dedicarsi a ciò, ma in quelle settimane o quelle giornate stancanti, come si fa a non staccarsi dalla cultura?

Potersi dedicare alla cultura è un privilegio.

È sempre stato così, e continua a essere così.

Penso, semplicemente, a persone come i miei genitori, che al termine di una giornata di lavoro, dopo essere stati di qua e di là, in quel lasso di tempo che è più che mai nostro, ovvero – di solito – quello che segue la cena e precede il sonno; in quel lasso di tempo non possono mettersi a leggere, non perché non vogliono, ma perché non riescono.

Se io non ho il privilegio di potermi dedicare alla cultura, al mio acculturamento, durante il giorno, qualsiasi sia la cultura e qualsiasi sia il mezzo che utilizzo, come posso pensare di fare anche questo?

Se non si ha il privilegio di occuparsi di cultura tutto il giorno, se non si vive di questo, allora a essa non restano che i ritagli di tempo, sempre minori, poiché sempre più erosi dalle altre migliaia di forme di intrattenimento.

E la cultura è intrattenimento? Dovrebbe esserlo?

Anche la cultura, a suo modo, è una forma di intrattenimento: se mi diverto a leggere un romanzo, lo faccio per intrattenermi, e contemporaneamente posso contribuire al mio arricchimento culturale.

Diventa già più difficile se voglio dedicarmi alla saggistica.

Mi ripeto: se non posso farlo come parte integrante delle mie attività giornaliere, dei miei impegni, diventa difficile potercisi dedicare in quel poco tempo libero che rimane.

Certo, non è sempre stato così, e qui non possiamo fare altro che sfiorare alla lontana questo argomento, perché diviene difficile farne un’analisi completa e corretta.

È indubbio che, fino a non troppo tempo fa, la “massa” non aveva lo stesso accesso alla cultura che tutti quanti abbiamo oggi. Potersi acculturare era un privilegio di pochissimi, e non tutti questi pochissimi, tra l’altro, sapevano cosa farsene di questa cultura che ricevevano.

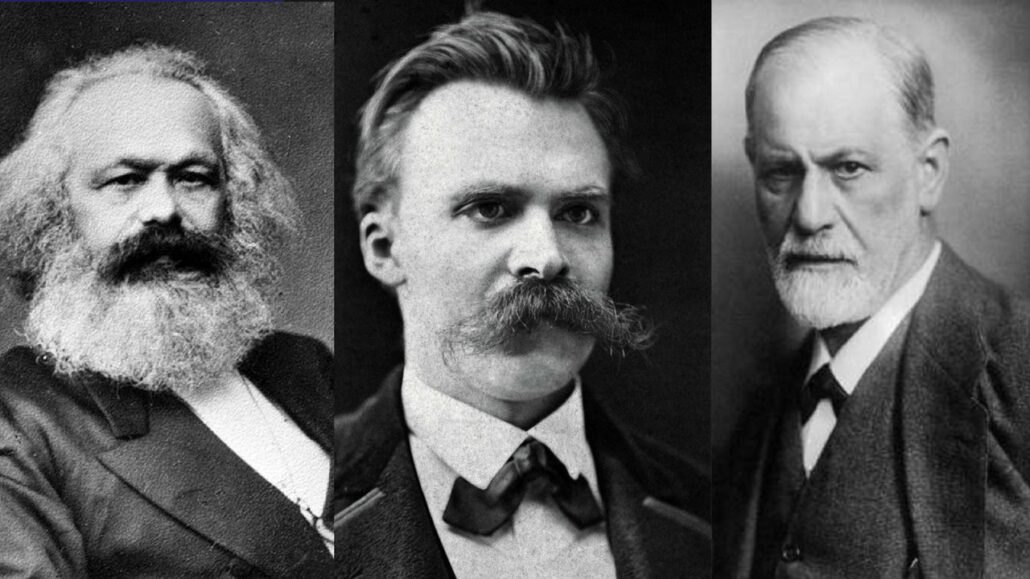

Insomma, se a inizio Ottocento dei barbuti o baffoni filosofi potevano passare la vita a chiedersi se il mondo che percepiamo esiste davvero oppure è solo una nostra proiezione mentale (cosa che non cambia assolutamente il fatto che continuiamo a vivere nello stesso identico mondo), alcune persone del popolo, quelle in grado di leggere, potevano iniziare ad affacciarsi al romanzo.

Con la nascita del romanzo d’appendice, nasce un modo diverso di fare cultura, e anche un modo diverso di recepirla.

E una forma di intrattenimento rilasciata una puntata alla volta non può risultarci strana, perché è quella che abbiamo ereditato con le serie tv, che giocano con il pubblico creando attesa e curiosità.

Mi viene in mente che sul tema del romanzo popolare ci sono dei saggi scritti da Umberto Eco, raccolti sotto il titolo di “Il superuomo di massa”, libro che non ho ancora avuto occasione di leggere, ma solo di sfogliare.

Questo mi dà uno spunto in più di riflessione: chissà in quanti possono permettersi di leggere – e capire – i saggi di Umberto Eco; mentre chissà quanti hanno letto, apprezzato, e forse anche capito “Il nome della rosa”.

Spesso di parla di “cultura alta” e “cultura bassa”, in un mio precedente articolo l’ho fatto anche io, e capisco che sia una distinzione che lascia il tempo che trova.

Però è innegabile che la cultura possa essere a volte più “facile”, altre volte decisamente più “difficile”.

Facciamo due esempi veloci?

Ho citato Umberto Eco, quindi utilizzerò i suoi testi.

Esempio uno:

“Era una bella mattina di fine novembre. Nella notte aveva nevicato un poco, ma il terreno era coperto di un velo fresco non più alto di tre dita. Al buio, subito dopo laudi, avevamo ascoltato la messa in un villaggio a valle. Poi ci eravamo messi in viaggio verso le montagne, allo spuntar del sole”.

Esempio due:

“Aristotele (Analitici secondi II, 3, 90b 30) dice che ciò che si definisce è l’essenza o la natura essenziale. Definire una sostanza significa stabilire, tra i suoi attributi, quelli che appaiono come essenziali e in particolare quelli che sono causa del fatto che la sostanza sia quale essa è, in altri termini la sua forma sostanziale”.

Non penso che ci sia molto da aggiungere.

Il primo paragrafo è estratto dalla prima giornata del romanzo “Il nome della rosa”; il secondo è tratto dal primo capitolo della raccolta di saggi “Dall’albero al labirinto”.

Io mi sono sempre definito senza problemi un “lettore”, perché frequentare i libri è una cosa che faccio fin dall’infanzia, con assiduità e passione.

Ma nel mio tempo libero, nei ritagli di tempo, nei momenti di stanchezza, certo non prenderei in mano un saggio di Eco, ma neanche un suo romanzo.

Accendo il telefono e guardo Dario Moccia, e mi rilasso divertendomi.

Il fatto che col tempo le persone siano andate a cercare sempre in maniera crescente qualche forma di intrattenimento, certo non è colpa (se non in piccola parte) delle persone stesse.

La maggior parte di chi, oggi, potrebbe dedicare molte delle sue energie mentali alla cultura, vede queste stesse energie già sottratte dal lavoro o da altri impegni.

E la cultura, per tentare di vendere un pochino di più, ha iniziato a pensare che la cosa giusta da fare sia puntare all’intrattenimento puro, perché tanto le cose “impegnate” non se le calcola più nessuno.

Ed è qui che si attua un paradosso, e il sistema si rompe e mangia sé stesso.

La cultura popolare di puro intrattenimento vende molto meno di quel che si possa pensare – esclusi casi di particolare successo – e il pubblico si stufa di sentirsi trattato come uno scemo, e pretende contenuti di maggiore qualità, che non facciano solo da sterile intrattenimento.

Una cultura sana dovrebbe poter garantire entrambe le cose: impegno e disimpegno, informazione e intrattenimento, profondità e svago.

Soprattutto: rendersi conto che la cultura “alta” e quella “bassa”, o meglio, quella “difficile” e quella “facile” possono convivere. Devono convivere.

Altrimenti ognuno si chiude nel proprio mondo: gli intellettuali (o presunti tali) continuano a chiedersi se esistono oppure no; i non-intellettuali ricevono materiale da becero intrattenimento, che a volte serve, ma non sempre.

E se l’avvicinarsi alla cultura resta un privilegio, sia come investimento di tempo, che come investimento economico (i libri costano sempre di più, e gli editori si chiedono perché la gente compra sempre meno) allora la cultura è destinata a perire.

Noi non vogliamo che la cultura perisca, ma per evitarlo l’impegno deve essere di tutti. Perché la cultura deve essere di tutti.

E “cultura” non significa per forza sapere tante cose, capire al primo sguardo le opere di arte astratta e concettuale, o fare discorsi infarciti di termini ampollosi.

Significa partecipare alla bellezza delle cose, e avere la capacità di sentirsi arricchiti da questa bellezza.

Desideri leggere altri articoli di natura letteraria? Allora clicca qua sopra!!!

Vuoi leggere un altro articolo che parla di Cultura? Pigia qua!!!

Vuoi leggere un articolo che parla di un celebre podcast di intrattenimento? Premi qui!!!